Cultura

Juan Catalano y su arte: “Mi obra es la infancia del río, de calles de tierra”

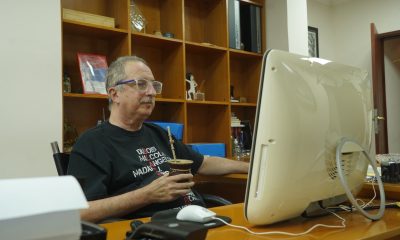

Aún no tiene fecha pero cree que pronto, para este 2024, montará su última muestra. Juan Catalano cumplirá dentro de poco sus 80 años. Camina un poco encorvado y se sienta en una silla de ruedas. Explica que la usaba para desplazarse por un doloroso problema que tuvo con el nervio ciático. Tal vez por ese motivo hay una muleta en el lugar. Sin embargo, en el momento de la entrevista con La Voz de Misiones se lo ve saludable, con su barba y cabellos blancos bien recortados.

Los ojos de Catalano brillan con una curiosidad notable. “Yo ya nací así. Muy normalito, muy curioso”, dice Catalano para definirse. “Vivo, me gusta mucho vivir. Protagonista siempre, nunca como público. Mi papá era director de la banda, ¿cierto? Yo iba a la plaza gateando. Posadas era chiquitito. Me cuidaban. Siempre en escena, protagonista. Pero a la vez jamás en primera persona. Terror a decir una poesía. Nunca pude decir una poesía”.

Ver esta publicación en Instagram

Su taller de calle San Luis, que un tiempo fue conocido como “La casa de las Artes”, parece destinado a una película. El atardecer deja unas sombras en su interior pero, como en el cenit, la luz cae sobre él, con una fuerza de mayor relevancia por sobre todo su contexto. Las imágenes crudas realzan las tomas. Las paredes sin revocar, una escalera de madera, la pequeña pileta, los utensilios de cocina colgados, el anafe, una cuerda anudada y las especias que intermedian con la imagen de un ancla, uno de los símbolos característicos de su obra.

“Me di cuenta que a mí, lo que me gusta, es ambientar. ¿Él va hacer una película? A mí me gusta poner la planta, la heladera, la marca del coso. A mí me gusta hacer el ambiente. ¿Entendés? Si hay una pelea, ¿cómo es? Tatatá. Me gusta el ambiente, la decoración. Una casa, cómo tiene que estar”, describe.

Todo eso explica por qué cada cosa está en su lugar, como si se tratara de la dirección de arte en su propio entorno cinematográfico, con detallados colores primarios hacia todos los horizontes donde se posaría una cámara. “Para mí los colores son los colores de la pintura Alba. Creo que son siete colores. Negro, blanco, marrón, verde. Los demás nunca tuve sensibilidad para saber si el color es caliente, es frío. Naranja. Y menos mezclar”, confiesa Catalano.

“Nunca me animé a mezclar los colores. Dije: esto es como es el vino. Las cosas no se mezclan si uno no estudió. Y digo: yo voy a pintar con esto nomás. Y como no sabía dibujar, no sabía pintar….es imposible no dibujar una sandía. ¿Cómo no vas a saber dibujar una sandía? ¿Entendés? Y le encajo el color y me gustó. Y bueno. Una casita cuadrada del río, con regla. Con regla hacía eso. Me gustó una que hice. Recorté para poner y hasta el día de hoy utilizo esa maña para dibujar. Pero no sé. Eran particulares, mucho humo, muy moderno el mundo. La gente ya estaba en otro. Esto no iba más, esto era cosa de criatura. Y se ve que le gustó o no sé. Entonces dibujé pescaditos, ananá, banana y le llevo y le llevo nomás”.

Sus obras y la música. Cuadritos de Catalano, junto a una vieja trompeta, en su taller de San Luis.

Catalano nació en Santa Fe, en 1944, pero aprendió a caminar en Posadas. Dice que gateaba entre los músicos de la Banda Municipal de Posadas, que era dirigido por su papá, y adonde comenzó a tocar el saxo. Con esos conocimientos en el instrumento formó parte de la banda del Ejército y de esa manera subió a la Fragata Libertad y el Crucero General Belgrano para recorrer el mundo.

Además de ser músico y artista plástico, incursionó como escultor de metal y tallista en gomas de borrar. En los 60, compartió espacios artísticos junto a otros referentes de la cultura, como el propio Lucas Braulio Areco. En los 70 se fue a Italia, a vivir de la artesanía. A su vuelta se encontró otra vez con el paisaje que lo inspiró en sus cuadros. “Es la infancia del río, de esto cuando era de tierra. Todo eso estaba en la puerta de mi casa. El pescador estaba en la puerta de casa. El río, caminaba la bajada y ya lo tenía. Lo demás, ¿qué se yo? Yo quedé pegado con eso. No hay nada más lindo”.

No obstante, las imágenes que quedaron en la retina de la nostalgia dista mucho de lo que actualmente es el Paraná, sin los barrios costeros ni los canoeros que cargaban con los gigantes pescados frescos al hombro. “El sábado, de mañana, nos juntamos a tomar café con unos viejos en el centro, en un lugarcito. Y nunca pasa un sábado que no se hable de pesca. Y eso que son momentos calientes, que la grieta, no sé qué. El tema de la pesca tiene su lugarcito. Es una cosa que sigue existiendo. Y sigue siendo lindo. Es un mundo que hay. Y al que le gusta bien y al que no; no”.

Catalano enviudó en 2012 de su compañera de toda la vida, Inés Perié. Juntos tuvieron a Diana, que sufrió toxoplasmosis hasta que falleció, tempranamente a los 14. En aquel entonces se hicieron padres de Juan, que hoy tiene más de 30 años y sigue siendo muy compañero del artista plástico. Tal vez piensa en él cuando Catalano reflexiona sobre las nuevas generaciones de artistas.

“Yo leía mucho a los viejos, me gustaban y bueno. Era otra época. Los 60, eran respetados, qué se yo. Ahora no sé. Esto necesita silencio y paciencia. Que todo se da. Tranquilo nomás. Claro. Lo que quieren lo van a tener. Pero tranquilo: no queden locos”.

Cultura

El Cidade cumplirá 35 años y rendirá un especial homenaje a Zygmunt Kowalski

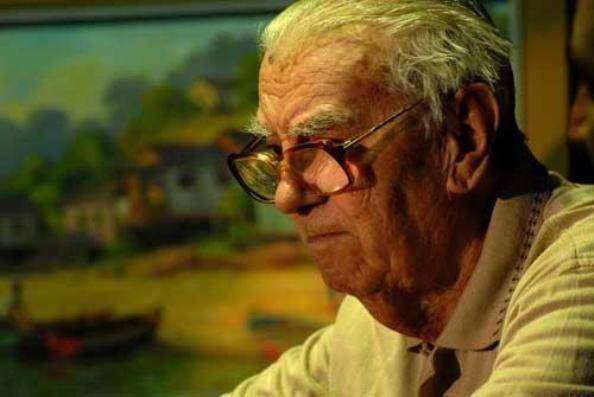

El Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz) cumplirá el 18 de mayo sus 35 años y prepara en ese marco un especial homenaje a Zygmunt Kowalski, el destacado pintor polaco que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y desarrolló su obra en Misiones.

Según contó el director del Cidade, Alejandro Guitérrez, la idea es que Víctor, el hijo de Kowalski, se encargue de la curaduría de una exposición especial de los cuadros pintados por el paisajista.

En tanto que, más adelante, habrá una exposición de los regalos que recibió Kowalski, quien falleció el 21 de diciembre de 2011, a los 88 años.

Su obra, particularmente al óleo, fue dedicada a pintar la naturaleza de Misiones con detallada iluminación, algo que fue plasmado con especial atención en sus reconocidos lapachos florecidos, varios de ellos pertenecientes a la pinacoteca familiar.

En 2023, al conmemorarse los 100 años del nacimiento de Kowalski, sus familiares organizaron una exposición de 100 obras llamada “Kowalski escencial” y que también tuvo lugar en el Cidade.

El artista plástico nació el 20 de octubre del 1923 en Toruń, Polonia. Tras sobrevivir y ayudar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, decidió emigrar a un lugar donde ya no sufriera de frío. Por eso eligió a Paraguay.

Aunque por la rigurosa vida, marcada por la dictadura de Stroessner, dejó atrás el país guaraní para cruzar en bote a la Tierra Colorada en 1949 y desde entonces se quedó, hasta su muerte en 2011.

De esa manera, a quince años de su fallecimiento, y en el contexto de los 35 años del Cidade, se buscará hacer memoria de uno de los artistas plásticos clave de la cultura misionera. Asimismo, el Cidade abrió su agenda 2026 para la comunidad artística.

Para ello, se invita tanto a los artistas, como a los productores y gestores de proyectos culturales a enviar sus propuestas formalmente a través del correo electrónico [email protected].

Centro Cultural Vicente Cidade. Cumplirá 35 años el 18 de mayo, por Belgrano y General Paz.

Cultura

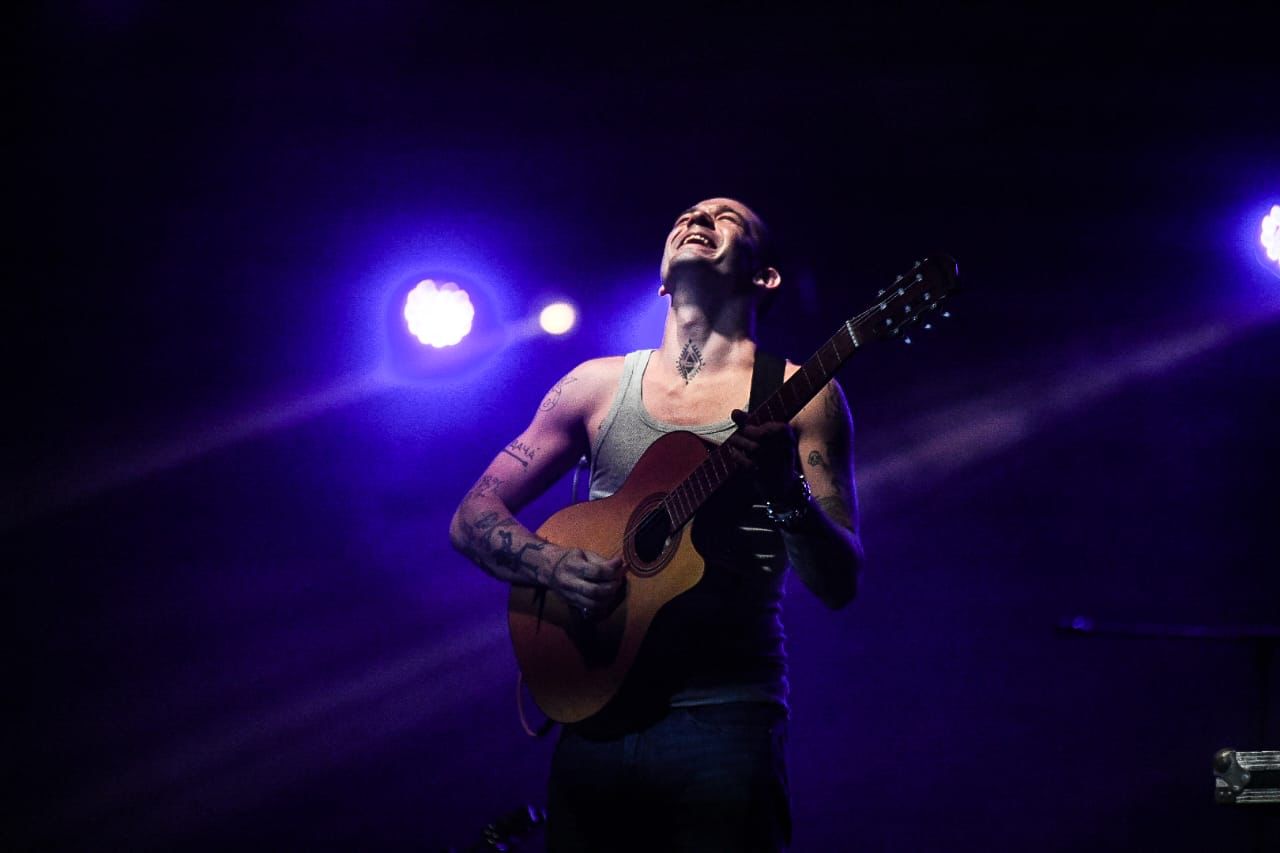

Rock en Baradero: Posadeño Ilan Amores cantará con Babasónicos y El Mató

El sábado 4 de abril Ilan Amores será una de las figuras del festival Rock en Baradero que se realizará en el anfiteatro Municipal, situado en la provincia de Buenos Aires, donde compartirá cartel con Babasónicos, El Mató A Un Policía Motorizado, Catupecu Machu, Rata Blanca, Los Pericos, El Kuelgue y Marilina Bertoldi.

Ese mismo día también actuarán Gauchito Club, Los Tabaleros, Florian, Terapia, Juan Baro, Indios, El Zar, Peces Raros y Kill Flora. Así lo confirmó ayer el sitio oficial del festival que busca situarse como uno de los más importantes, entre el Cosquín y el Quilmes Rock.

Rock en Baradero comenzará un día antes, el viernes 3 de abril, con las actuaciones estelares de Las Pelotas, La Vela Puerca, Guasones, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa, Kapanga, Turf, La Delio Valdez, Dancing Mood, Los Pérez García, Los Espíritus, Camionero, Autos Robados, Boyler y Seda Carmin.

Ver esta publicación en Instagram

Una gira mundial

Ilan tocó el 7 de febrero en el auditorio de la Escuela de Rock de Posadas, antes comenzar una gira por destacados festivales. Por ejemplo, su presencia fue confirmada en marzo para Cosquín Rock Uruguay, para una fecha que compartirá con artistas como Wos y Divididos.

Asimismo, Ilan compartirá cartelera con Los Espíritus y Los Mirlos el 12 de abril, en el Complejo Art Media, de Buenos Aires. Ya cruzando el océano, según se confirmó hace pocos días, Ilan cantará en la Isla de Gran Canaria, España, el 20 de junio, en la Gran Canaria Arena.

Esa visita al archipiélago será la antesala de su viaje en julio al festival Río Babel, en Madrid, para tocar con Dj Pol en la misma jornada que subirán al escenario The Offspring y Molotov.

Foto: Marcos Otaño

Ilan Amores toca en Posadas y nominan un tema suyo a los Video Prisma Awards

Cultura

Espacio Reciclado comienza a celebrar sus 20 años con recital de Rudas Kuir

La sala teatral Espacio Reciclado cumplirá el 22 de julio sus veinte años y las celebraciones comenzarán el sábado 7 de marzo, con el recital de la banda de punk rock posadeña Rudas Kuir.

Esa noche también actuarán Pinky Lala, Eugenia Krako y la Dj Anacaona, una grilla integrada por artistas mujeres y disidencias como para conmemorar en esa fecha el Día de la Visibilidad Lésbica y en la previa del Día Internacional de la Mujer.

Para el concierto se pueden pedir entradas anticipadas al 376 504-5990. Cuestan $ 6.000 y en su segundo lote valdrán $ 10.000, en tanto que en puerta el valor será de $ 15.000.

Entre peces y garzas

La sala situada por calle Misiones al 3040 arrancó sobre una calle de tierra, garzas y un afluente del Arroyo Vicario por el que nadaban pequeños peces, en 2006.

Esa noche de frío se inauguró “El bastón de los abrazos”, obra que ganó el Arandú a las Artes Escénicas ese mismo año.

Se trataba de una conmovedora obra de títeres del grupo En Busca, con muñecos ecológicos diseñados por Mariano Cachú Orellano con la dirección de Carolina Gularte.

Más costanera. Estrenada en Espacio Reciclado y ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro 2018

Son “20 años de amor compromiso y resistencia”, definió Gularte a La Voz de Misiones por el Espacio Reciclado, lugar que dos años después de su apertura bautizó al escenario con el nombre de Gabriel Sequeira, un querido bailarín misionero que murió a los 27 años, en 2004.

Con el tiempo llegó el asfalto y los arreglos que modernizaron el espacio teatral donde, además de espectáculos teatrales, se han celebrado conciertos, ferias e importantes festivales.

Es por eso, que durante todo el 2026 “habrán distintas celebraciones con expresiones artísticas”, adelantó Gularte sobre el calendario de la sala posadeña.

El Bastón de los Abrazos. El elenco de la obra inaugural de la sala teatral de calle Misiones al 3040

-

Política hace 7 días

Política hace 7 díasEl gobierno desplazó a funcionaria por video en Cancún: “Fuera pobres”

-

Posadas hace 6 días

Posadas hace 6 díasFernando Zarza y el agua en Posadas: “El Eprac se convirtió en cajero de Samsa”

-

Policiales hace 2 días

Policiales hace 2 díasCompró una moto y se sacó fotos con plata: un detenido por robo de $260 millones

-

Provinciales hace 5 días

Provinciales hace 5 díasWanda, tasa ecoturística y reclamos: “Se perderían más de 60 puestos de trabajo”

-

Política hace 1 día

Política hace 1 día“Fuera pobres”: tras echar a su directora, también eliminaron Turismo Social

-

Provinciales hace 5 días

Provinciales hace 5 díasYerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”

-

Política hace 3 días

Política hace 3 díasRepercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

-

Política hace 6 días

Política hace 6 díasDiputados opositores impulsan Comisión para Reforma Electoral en Misiones