Historias

Dictadura y secuestros en la selva: la historia de la hostería Hoppe en Cataratas

Los restos de la Hostería y Camping Hoppe, ubicada en plena selva dentro del Parque Nacional Iguazú y demolida en 1979, un año después del secuestro de su propietario Juan Hoppe, del militante montonero Manuel Javier Corral -aún desaparecido- y de varios turistas extranjeros, en el marco de las operaciones perpetradas por las fuerzas armadas durante la última dictadura militar, serán señalizados como sitio de la memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El anuncio fue realizado ayer, a través de redes sociales y luego de una actividad concretada junto a Guillermina y Mariana, hijas de Hoppe y Corral, respectivamente, quienes por primera vez visitaron el lugar donde el 21 de febrero de 1978 sus padres fueron secuestrados por unos veinte militares que irrumpieron a punta de fusiles en medio del silencio y la oscuridad de la selva paranaense.

La señalización del lugar como nuevo sitio de la memoria se realizará a partir de un acuerdo entre la Secretaría de Derechos Humanos y la Administración de Parques Nacionales de Argentina. El lugar fue localizado tras una investigación iniciada por la guardaparque retirada Nancy Ruiz de Martyniuk, con más de 20 años de servicio en Cataratas.

Autoridades de la @SDHArgentina y del Parque Nacional Iguazú acompañaron a Mariana y Guillermina, hijas de Manuel Corral y Juan Hoppe, a conocer el lugar donde vivieron sus padres y del que fueron secuestrados, el 21 de febrero de 1978. pic.twitter.com/zQO0qAV4u6

— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) August 26, 2022

Gran parte de los violentos sucesos ocurridos durante esa madrugada de febrero en la hostería Hoppe fue narrada por Guillermina, que en ese momento tenía 14 años y fue testigo del horror junto a sus nueve hermanos. El más grande tenía 16 y el más chico apenas seis meses. Tras el secuestro de su padre, todos quedaron al cuidado de una tía, aunque en precarias condiciones. Sus vidas cambiaron por completo.

Los recuerdos de Guillermina -como los de Mariana Corral- fueron volcados en el libro “Historias con nombres propios III” (2011), a partir de un compilado realizado por Amelia Báez, ex presa política y funcionaria de Derechos Humanos en Misiones, con escritos confeccionados por familiares y víctimas del terrorismo de Estado en Misiones.

La cabaña Hoppe

Juan Hoppe, oriundo de Polonia, era ingeniero de puentes. Participó de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Misiones en 1948 y fue el creador de las primeras pasarelas para recorrer las Cataratas.

El hombre tenía una casa dentro del Parque y luego de construir las pasarelas, quedó encargado de mantener los árboles bajos en cercanías al aeródromo, que en esa época funcionaba donde ahora es el acceso principal al predio.

Con el auge del turismo, su casa dejó de ser solamente su casa y con los años se transformó en lo que terminó siendo la Hostería y Camping Hoppe. Visitantes de todas partes del mundo se alojaban en el lugar, en medio de la selva, de la oscuridad, casi aislados y rodeados de yaguaretés en su hábitat natural.

Parte de los cimientos que quedaron como vestigio de las cabañas Hoppe dentro del Parque. FOTO: Secretaría DD.HH. de la Nación

“Era una hostería impresionante. Tenían diez cabañas de madera y diez de material, cada una con baño privado, además de una zona para carpas. Hoppe también había hecho una pileta natural con agua de arroyo, que no tenía impacto negativo en el lugar. Tenía un máquina para generar energía y una bomba para el agua. Era una persona muy ingeniosa. Empezó a ofrecer servicios y por eso para mí fue el primer hospedaje familiar de la historia de Puerto Iguazú”, detalló en diálogo con La Voz de Misiones la guardaparque Ruiz, que investigó la historia de la hostería a partir del hallazgo de los cimientos de las construcciones durante una de las recorridas por el Parque en el marco de una labor de eliminación de plantas exóticas, “invasoras” o “plagas”.

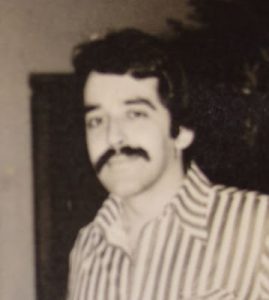

Hasta allí llegó una vez Manuel Javier Corral, más conocido como Manolo, cuyo paradero aún se desconoce y es uno de tantos los militantes políticos que permanecen en condición de desaparecidos desde el golpe de Estado ejecutado el 24 de marzo de 1976.

Corral nació el 20 de agosto de 1943 en Galvez, provincia de Santa Fe. Vivió un tiempo en Capital Federal, formó parte de grupo nacionalista Movimiento Nueva Argentina (MNA) y estudió ingeniería hasta que en 1971 fue detenido acusado de ocultar armas en un “embute”, término de origen lunfardo y utilizado en esa época por militantes para designar el escondite de elementos “comprometedores”, como armamento, libros o insignias peronistas.

Manolo estuvo preso en los penales de Devoto, Caseros y Ezeiza, hasta que fue liberado por la amnistía del 25 de mayo de 1973.

Tras su liberación se casó con la mujer que luego fue madre de su hija Mariana, pero el matrimonio no prosperó y por su compromiso militante tuvo que pasar a la clandestinidad. Su familia ya poco y nada sabía de él para ese entonces, aunque luego confirmaron que Manolo era parte de la organización Montoneros.

En marzo de 1977 Corral se fue a Brasil, pero antes de ello, intuyendo que su final podía llegar en cualquier momento por la persecución política que sufría, escribió una carta para que Mariana la leyera cuando cumpliese 15 años. Esos escritos luego se transformaron en un libro, “Cómo enterrar a un padre desaparecido”, del periodista Sebastián Hacher.

Pero el santafesino iba a durar poco en el extranjero. En noviembre de 1977 regresó a la Argentina y después emprendió viaje hacia Puerto Iguazú, donde se alojó en la hostería Hoppe, lugar que ya conocía previamente. Se quedó ese verano y también empezó a trabajar para el dueño, Juan, con quien entabló una amistad.

La recorrida en la selva para llegar hasta los restos de las cabañas.

Durante esa última estadía Corral conoció a Ana María Cavallieri, una mochilera cordobesa que estaba recorriendo el Litoral. Se enamoraron, iniciaron una relación y aguardaban emprender viaje hacia Brasil nuevamente. La quimera consistía en llegar hasta México. Comenzar de cero.

Pero el 21 de febrero de 1978, a las 2 de la madrugada todo cambió.

Secuestros en la selva

Veinte militares vestidos de civil llegaron a punta de fusiles a la hostería preguntando por “los guerrilleros”. En baúles de falcons y en cajas de camionetas prestadas por la empresa de turismo Tucán, se llevaron todos. A Corral, a Hoppe y a al menos siete turistas (dos daneses, dos estadounidenses, un alemán y dos porteños).

“A los turistas que se alojaban en las carpas en el sector de camping los fueron a buscar a todos, no se salvó nadie. Los trajeron arrastrados haciendo cuerpo a tierra hasta la casa donde estaba la hostería por el camino que estaba lleno de ripio”, recordaría luego Guillermina para el libro de Amelia Báez.

En total fueron doce horas de amenazas, intimidaciones y golpes para todos de parte de los militares que preguntaban “por las armas” y “los guerrilleros”. Uno de los integrantes de esa patota fue reconocido como “Chelo”, un conocido policía del destacamento de Puerto Iguazú.

Todos los detenidos fueron llevados hasta Posadas, donde quedaron alojados en distintos lugares. Hoppe fue torturado y desde su celda también oída como golpeaban a Corral, que luego se habría identificado como montonero que liberen a los demás.

Unos quince días después, el ingeniero polaco y los turistas fueron liberados, entre ellos Ana María Cavalieri, que regresó a Córdoba, pero de Corral nunca más hubo noticias.

Manolo Corral tenía 34 años cuando fue secuestrado Iguazú. Permanece desaparecido.

“A partir de ese momento, comienza un largo recorrido por tribunales, comisarías, pedidos de hábeas corpus, telegramas, etc. Todas gestiones son inútiles. El 7 de noviembre de 1978, mediante un télex, el Ministerio del Interior hace saber que el Ejército ha informado que mi padre ‘fue liberado por falta de mérito, dirigiéndose a la Pcia. De Buenos Aires’. El télex vino de Puerto Iguazú firmado por el Jefe del Comando. Sin noticias. Todos los hábeas corpus presentados posteriormente también fueron rechazados”, reconstruyó, en “Historias con nombres propios III”, Mariana Corral la lucha de su familia para obtener novedades de su padre. Todo fue en vano. De Manolo nunca más se supo más nada. Sigue desaparecido. Sólo quedaron su rostro, sus memorias y la carta dirigida a su hija.

Hoppe, en tanto, regresó a Puerto Iguazú, pero nada fue igual. Los aprietes que ya venía recibiendo para desalojar su casa y su complejo dentro del Parque se profundizaron. Así fue que en septiembre de 1979 debió abandonar el lugar y exiliarse en Presidente Franco (Paraguay), dejando a sus hijos en Iguazú hasta que tiempo después pudo llevarlos nuevamente con él.

Fue durante esos años en Paraguay que Hoppe le contó a sus hijos todo lo que había padecido durante su secuestro y recordó las últimas veces que vio a su amigo Corral.

“En un momento en el que se pasaban salmuera (le ordenaban que se pasaran) para que se cubran los golpes, Corral le dijo a mi padre que una sesión más de tortura no aguantaba, entonces mi papá le dijo que les suplicara. En un momento escuchó que Corral decía que le dejaran ver el mundial y que quería ver a la Argentina salir campeón. También escuchó, ya que permaneció siempre vendado, que varios detenidos decían que no iban a comer más porque preferían morir, no aguantaban más tantas torturas”, recordó Guillermina sobre las experiencias narradas de su padre.

La guardaparque Ruiz -al medio- junto a las hijas de Corral y Hoppe.

La familia Hoppe regresó a Argentina en 1983, pero el ingeniero polaco falleció poco antes de 2010. Murió lejos de su histórica cabaña y sin justicia por todo lo padecido, ni por su secuestro, tortura y exilio, ni por su desalojo. Fue uno de los pocos que no fue incluido en el plan de reubicación de primeros pobladores del área Cataratas realizado por la Administración de Parques Nacionales en su momento.

“Él no estaba de manera ilegal ahí, pero de igualmente en la orden de desalojo figuraba como un ‘invasor’. Toda esta investigación también forma parte de la historia oral de esos primeros pobladores y ayuda a la memoria. Lo oculto debe salir a la luz. La justicia engrandece a una nación, se ha sacado la afrente de ese lugar”, reflexionó la guardaparque Ruiz.

Ahora, más de 40 años después, la Secretaría de Derechos Humanos señalizará un sitio de la memoria dentro del Parque para recordar lo sucedido durante esa madrugada de terror en la hostería Hoppe.

Historias

Misionera encontró a su mamá biológica después de 50 años

Con apenas 1 año, Griselda Lochner fue “arrebatada” de los brazos de su mamá biológica Rosa Lidia Cabañas. Medio siglo después, sin haber sabido nada una de la otra, madre e hija sellarán su encuentro este sábado el aeropuerto de Posadas.

“Yo lo único que sé es que cuando tenía un año de vida me arrebataron de ella y nunca más supe de ella hasta ahora que la busqué”, contó Griselda en diálogo con La Voz de Misiones.

Griselda reconoció que nunca indagó “mucho” sobre su historia, pero recuerda que hasta sus 5 años vivió con su papá biológico Teodoro Juan Lochner y su esposa en la localidad de Puerto Rico. “Aparentemente, no fui bienvenida en ese hogar y me llevaron a otro lugar que era la familia de mi madrastra, ahí la pasé bastante mal, hasta que mi padre busca de llevarme a esta otra familia”, relató a LVM.

En San Gotardo, un pequeño pueblo misionero ubicado en el departamento Libertador General San Martín, Rosa Ema Ayala recibió en su hogar a la pequeña Griselda. “Mi papá me llevó a ese lugar donde conocí a la señora, él lloraba mucho, se ve que era triste para él tener que dejarme, no sé qué pasó”, rememoró la mujer y añadió que “no fue una adopción legal”.

Un reencuentro

Rosa Ayala nunca le ocultó la verdad sobre sus orígenes a Griselda. Cuando cumplió 15 años, la joven le pidió reencontrase con su papá Teodoro. “Ella, a mí siempre, toda la vida, me explicó que ella no era mi madre. Yo le pido conocer a mi papá, porque tampoco me acordaba de él, y ella me lleva”, expresó.

El vínculo con su padre, sin embargo, duró poco. Es que Teodoro quiso que Griselda volviera a vivir con él y su esposa, pero a los 15 años ella pudo decidir y eligió quedarse con Rosa, la mujer que la había criado hasta ese momento.

“Ella me crio con todo su amor, con todo su cariño. Ahí pasé los mejores días, los mejores momentos de mi vida”, afirmó Griselda y reveló acompañó a su madre adoptiva hasta su fallecimiento por un cáncer de colon.

Teodoro volvió a su vida cuando ella tenía 35 años. “Lo volví a buscar, me volví a reencontrar con él y a los dos años él fallece. Pero logré restablecer el vínculo con él y estuvimos bien”. Nunca le preguntó a su padre por qué no la crio. “Yo nunca pregunté, nunca me interioricé en saber el por qué de las cosas. Siempre consideré que tendría sus motivos y si no me contaban, yo no busqué”.

La búsqueda de su madre

Por mucho tiempo, Griselda no indagó ni buscó saber qué había ocurrido con su mamá biológica, pero con los años cambió de parecer hasta que definitivamente pensó que sería “bueno” conocerla.

“A mi papá yo nunca le pregunté nada y él nunca me dijo nada. Su mujer me decía ‘vamos a buscar a tu mamá’. Yo al principio no me interesaba mucho, hasta ahora que de grande pensé ‘pasan los años y estaría bueno si ella realmente quiere'”, dijo a LVM.

Hace un año, junto a su madrastra, iniciaron la búsqueda de Rosa Cabañas. Fue entonces que por primera vez Griselda sacó su partida de nacimiento.

“Mi madrastra me ayuda a sacar la partida en el registro de Capioví, porque yo ni mi partida de nacimiento busqué, y ahí conseguimos el nombre de mi madre y su DNI”, detalló Griselda sobre como obtuvieron los primeros datos de su madre.

En ese momento estaba habilitado el Padrón Electoral de las últimas elecciones y fue una trabajadora del Registro de Capioví quien la ayudó a ubicar Rosa Lidia Cabañas, de 70 años, en Buenos Aires.

“Busco en el Facebook a todas las Rosas Cabaña y le escribo más o menos a todas las que podían ser”, recordó Griselda y reveló que la respuesta llegó un domingo, el mismo día de las elecciones: “Me llaman y se presenta quién sería mi hermana y mi mamá”.

Esa primera llamada telefónica fue intensa, recordó Griselda. “Ella ese día que me llamó no podía hablar, lloraba mucho, es como una emoción muy fuerte”. A Rosa su familia la describió como una mujer de 70 años con problemas de corazón, por lo que decidieron dejar las conversaciones más profundas para un encuentro presencial.

Punto de encuentro

Este sábado, Rosa Lidia Cabañas y Griselda Lochner se conocerán después de 50 años. “Ella dijo que quería venir, me preguntó si podía venir a conocerme y yo le digo que sí, no hay problema. Yo no soy juez, no soy nada y no me importa lo que pasó atrás”.

Para Griselda, el reencuentro significa una oportunidad: “Lo lindo es que nos reencontremos, que cerremos un ciclo de nuestra vida que es necesario muchas veces para cada uno”, dijo.

“Es la primera vez que voy a tener un recuerdo de mi mamá biológica”, afirmó emocionada la mujer.

Griselda es madre de siete hijos, “la más grande tiene 27 años y la más chica 17”, vive en Posadas y atraviesa estos días con una mezcla de ansiedad y emoción: “Estoy muy emocionada y espero, ansiosa, para conocerla y comenzar a vivir el mucho o poco tiempo que tengamos las dos para compartir. A lo mejor no vamos a estar siempre juntas, pero estamos juntas por mensaje y sabiendo la una de la otra”, cerró.

Historias

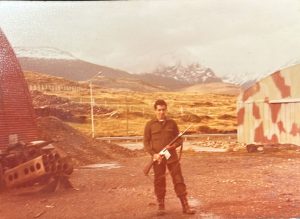

Juan Rodríguez y un volver a los días de colimba en la cárcel del fin del mundo

Corría el año tanto 1981, Juan Carlos Rodríguez cumplía 18 y debía empezar la colimba. Hasta allí, una habitabilidad para la época, pero lo singular iba a ser su destino: Ushuaia. Pero no solo eso. Su nuevo domicilio por los próximos meses iba a ser la mismísima cárcel del fin del mundo, que a comienzos del siglo XX también supo albergar a míticos criminales argentinos como el Petiso Orejudo.

Con la mayoría de edad recién cumplida, Rodríguez debió dejar su Apóstoles natal y embarcarse en un viaje de 4.000 kilómetros, cambiando el calor misionero por el frío el austral, la tierra colorada por los campos de hielo y la habitación de su casa por una antigua celda de apenas 2 x 1,50 metros a compartir con otro conscripto al servicio militar obligatorio.

“Primero hicimos la revisión médica para ver si éramos apto o no. Yo tenía sorteo alto, así que me convocaron. Tuvimos una etapa de instrucción que duró un mes en Bahía Blanca y una vez instruidos con lo básico te derivaban a los puntos donde la Armada tenía sus bases. A mí me tocó el sur, me tocó Ushuaia. Éramos seis soldados y pertenecíamos a la Agrupación Lanchas Rápidas. Me acuerdo que nos costó llegar porque el avión no podía aterrizar. Fue difícil durante los primeros tiempos, pero dentro de todos nos adaptamos”, contó Rodríguez para La Voz de Misiones.

Juan Carlos Rodríguez estuvo un tiempo en la cárcel del fin del mundo y después estuvo en la Isla de los Estados.

Presidio Nacional

Apenas aterrizado en la ciudad más austral del mundo, su primer destino fue el antiguo Presidio Nacional, cárcel que en 1902 fue construida para albergar a los presos más peligrosos del país y que en 1947 fue cerrada por disposición del presidente Juan Domingo Perón, tras lo cual el predio pasó a manos de la Armada.

El complejo era una impresionante mole de piedra con cinco pabellones de 75 metros de largo, emplazados en forma radial y que convergían en un recinto poligonal. Cada módulo, a su vez, tenía 76 celdas. La edificación fue dirigida por el ingeniero Catello Muratgia, que convirtió a los penados en albañiles y a los guardias en capataces de obra.

El lugar también fue bautizado como “la siberia criolla” y el objetivo de la construcción era eliminar delincuentes considerados de máxima peligrosidad, confinándolos en un lugar remoto, sometiéndolos a condiciones infrahumanas y a castigos extremos. Fuera del penal los internos además eran utilizados para trabajos como la construcción de calles, puentes, edificios y la explotación de los bosques.

Por esas celdas pasaron el infanticida y asesino en serie Cayetano Santos Godino, más conocido como El Petiso Orejudo; el primer homicida múltiple de la época Mateo Banks, alias “El Mististico”; y el anarquista ruso Simón Radowitzky o Radovitsky; entre otros 600 reclusos.

Y en esas mismas celdas durmió el misionero Rodríguez durante los 45 días de servicio que debió cumplir en el presidio, previo a ser derivado a otro destino aún más remoto.

“Sabíamos de los personajes como el Petiso Orejudo, pero por aquel entonces nosotros no conocíamos mucho la historia de la cárcel, no había todos los medios que hay ahora. Es más, creo que la mayoría ni tenía conocimiento de esa cárcel, pero el lugar estaba casi en las mismas condiciones en la que había dejado de funcionar”, contó Rodríguez.

Con la memoria casi intacta de aquellos tiempos describió que “nos tocaba dos por celda. La nuestra era de 2×1,50 metros y ahí entraban dos camas tipo cuchetas. Siempre nos despertábamos del frío que hacía. En la escalera donde se subía al segundo piso, en el fondo, generalmente había hielo porque la humedad se llegaba a congelar. En los pasillos había techos de vidrio que le faltaban partes y se generaban hilos de agua congelada”.

En su visita a la cárcel -ahora museo-, Juan Carlos encontró la habitación en la que dormía durante sus días de servicio.

Isla de los Estados

Pero habría un contexto aún más gélido donde cumplir servicios: la Isla de los Estados, ubicado en el extremo oriental de Tierra del Fuego, unos 30 kilómetros mar adentro.

Para llegar hasta allí había que navegar durante quince horas, atravesando el Canal de Beagle y el Estrecho de Le Maire, una ruta con condiciones climáticas extremas, corrientes de hasta 10 nudos en temporadas de tormenta y mareas de varios metros de alto.

El traslado se hacía en el buque ARA Alférez Sobral, que fue transferido a la Armada Argentina desde Estados Unidos después de combatir en la Segunda Guerra Mundial y que más tarde también luchó en la Guerra de Malvinas. La nave fue retirada en 2018 y hundida en mayo de este año.

“Después de la cárcel nos trasladaron a la Isla de los Estados, donde había una base de la Armada. Nos llevaron en el Sobral. Salimos a la tarde y llegamos al otro día. La ida fue más o menos buena, pero el regreso fue con olas de 3 o 4 metros, que para el que no está habituado era para pasarla mal. Yo pasé abrazado a un poste en la popa del barco, con náuseas, vómitos y más de noche, que no se veía nada”, recordó.

Una vez llegados se instalaron en la base que consistía en tres casillas de fibra de vidrio de 3×3 metros, separada una de la otra. “En ese lugar éramos tres: un buzo de Mar del Plata, un jujeño y yo. Ahí estuvimos con temperaturas de 15 grados bajo cero durante unos 45 días en pleno julio. Sin estufa era inhabitable. Ahí teníamos que cumplir función. Nos movilizábamos muy poco porque era todo hielo, recorríamos una parte, hasta donde se podía caminar y sino teníamos un bote para andar por la costa. En ese tiempo el inconveniente era con los chilenos, no con los ingleses todavía”, explicó.

Para llegar a la Isla de los Estados había que navegar unas 15 horas.

El regreso

Cuatro décadas después de esa experiencia, Rodríguez volvió a recorrer esos mismos paisajes, pero en un viaje que realizó mano a mano con uno de sus hijos, el influencer, blogger y comunicador Octavio, Estandap3r en las redes.

“Volver a Ushuaia era un viaje que tenía postergado. Tenía los medios, pero faltaba animarse. Fue muy emocionante regresar 43 años después y reencontrarse con parte de la historia de mi vida. Siempre fue un sueño volver y ahora se dio la oportunidad con Octavio, que es viaje y está más habituado. La verdad que pasamos muy bien y volvimos muy contentos”, contó.

Junto a Octavio volvió a ingresar a la cárcel del fin del mundo, hoy convertida en museo y al recorrer sus pasillos encontró la misma celda que fue su habitación. “Yo identifiqué mi celda porque me acuerdo que cuando entrábamos por el pasillo lo hacíamos a los trotes y ante el primer cruce de una baranda a la otra, a la derecha era mi habitación, por eso lo tenía bien memorizado”, detalló.

De aquellos días también recuerda a sus compañeros, puntualmente a uno, a otro misionero, Juan Ramón Toledo, de quién nunca más supo a pesar de haberlo buscado en tiempos modernos.

“Nos dieron de baja en febrero o marzo del 82. Éramos dos de Misiones, nos volvimos en tren desde Buenos Aires y ahí no más lo perdí. Lo busqué y nunca más”, cerró.

Historias

Kevin Bogado, de Garuhapé al mundo como comunicante en la fragata Libertad

En este preciso momento, en alguna coordenada de altamar, hay un misionero que se encuentra rumbo al puerto de Kristiansand, en Noruega. Viene de visitar Recife (Brasil) y Ferrol (España), pero aún le queda varios miles de millas náuticas por recorrer. El protagonista de esta historia es el cabo primero comunicante de la Armada Argentina y radioaficionado Kevin Bogado, quien forma parte de un viaje de instrucción a bordo del emblemático buque escuela fragata ARA Libertad.

Bogado es oriundo de Garuhapé, donde se crió junto a su madre, su padrastro y un hermano. El muchacho es padre de dos niños, Benjamín y Cloe Olivia, e inició su carrera en la Armada en 2017, apenas culminado los estudios secundarios.

De su pueblo natal viajó entonces a Posadas, donde se dirigió a la delegación naval en busca de información para luego empezar a escribir su propia historia dentro de la institución. “Al principio pensé en elegir Informática, pero finalmente me incliné por Comunicaciones”, recordó en un diálogo con la revista especializada Gaceta Marinera.

“Fue una linda experiencia donde hice muchos amigos y compañeros”, destacó Bogado sobre esa etapa y rememoró que su primer destino fue el destructor ARA Sarandí, con el cual navegó por el sur del país y conoció Ushuaia. También hizo la Campaña Antártica de Verano 2022-2023 con el rompehielos ARA Almirante Irízar.

El misionero Kevin Bogado junto a su compañera, la salteña Melisa Vega.

Comunicante

Hoy su especialidad en la fuerza es de comunicante y su presente lo ubica embarcado en la fragata Libertad, siendo parte del Viaje de Instrucción 53, cumpliendo una función clave para la navegación, el intercambio y la integración cultural.

Dentro del buque escuela, tanto Bogado, como su compañera de área, la cabo principal Melisa Vega, combinan sus funciones militares con su pasión por la radio afición, realizando transmisiones regulares que permiten interactuar con aficionados a nivel global.

Según explica Gaceta Marinera, ambos marinos operan con el indicativo (o código de canal) LU8AEU/MM. Las primeras siglas se corresponden a Libertad, mientras que la doble M refiere a Móvil Marino.

“Conocer otros equipos, otras formas de operar, salir del marco estructurado de la comunicación militar; me permitió crecer mucho profesionalmente”, admitió el misionero Bogado. “Transmitimos un mensaje del país en cada rincón del planeta”, coincidió con Vega, que es de Salta.

La travesía de la Embajadora de los Mares comenzó el 7 de junio, cuando la embarcación zarpó de Buenos Aires con un total de 270 tripulantes. El regreso está previsto para el 23 de noviembre, luego de 169 días y un recorrido de aproximadamente 22.000 millas náuticas.

En lo que va del viaje la fragata ya atracó en el puerto brasileño de Recife y en el español de Ferrol. El destino inmediato ahora es Kristiansand, una de las localidades más sureñas de Noruega.

El itinerario contempla, además, ciudades como Hamburgo (Alemania), Ámsterdam (Países Bajos), Lisboa (Portugal), Puerto Limón (Costa Rica), Baltimore (Estados Unidos), Santo Domingo (República Dominicana) y Fortaleza (Brasil).

“En mi experiencia, dentro de la Armada nunca paro de sorprenderme; cada año es distinto y eso me gusta y anima”, resaltó Bogado, que de la tierra colorada pasó a azul profundo de las aguas del mundo.

-

Policiales hace 4 días

Policiales hace 4 díasMurió un suboficial del Ejército que estaba detenido en la comisaría Segunda

-

En Redes hace 3 días

En Redes hace 3 díasCampaña de Fabián Bautista: juntaron $15 millones para el taxi de Lisandro

-

Policiales hace 3 días

Policiales hace 3 díasArquitecto murió en choque frontal con un camión sobre ruta 14 en Cerro Azul

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasSe fugaron cuatro presos de la UR X: uno había sido condenado en diciembre

-

Política hace 2 días

Política hace 2 díasRamón Amarilla convoca a manifestarse por mesa de diálogo policial

-

Policiales hace 7 días

Policiales hace 7 díasPajarito robó un parlante en el centro, quedó grabado y cayó en la 32-33

-

Policiales hace 3 días

Policiales hace 3 díasIncautaron el Bora gris utilizado en la fuga de presos de la Unidad Regional X

-

Policiales hace 3 días

Policiales hace 3 díasRecapturaron a un evadido de la UR X y detuvieron a un cómplice de la fuga