Cultura

Pedro Solans: el Che, Ramón Ayala y la tierra sin mal

El fin de semana, el periodista y escritor cordobés Pedro Solans presentó en Posadas, en el marco de la Feria del Libro que se realizó en el cuatro tramo de la costanera, su último libro: “Oscuro y sin luceros”, de la editorial española Avant.

Es una obra de carácter social, que la casa editora ubica en el territorio de la ‘poesía negra’, donde Solans explora en las desigualdades de género, aportando una perspectiva que, a juzgar por textos que han trascendido al lanzamiento, lleva la lectura a situaciones límite, que por cotidianas se vuelven invisibles.

“En la penumbra de la calle/ la guerra,/ y en el portal de una iglesia/ una niña dormida,/infancia perdida. // Los goles dejaron huellas,/ cicatrices de la barbarie./ Robada de belleza,/ se esfuerza por vivir.// En sus ojos café se refleja/ el paisaje de un mundo/ impiadoso,/ donde crece el horror (…..)”, se lee en uno de los poemas.

“La cita alcanza para saber de qué se trata, sobre qué habla esta poesía que hunde sus palabras en el barro de la más cruda y dolorosa realidad que -sobre todo aunque no exclusivamente- se vive hoy en este Tercer Mundo, cada vez más grande y necesitado, que inventó y alimenta el poder y la riqueza concentrados en unas pocas manos”, opina el poeta cordobés Aldo Parfeniuk, sobre este último poemario de Solans.

“De testimonio en testimonio, la poesía de Pedro Solans avanza ocupándose no solamente de los que no tienen voz, sino de lo que pocos se ocupan: víctimas de abusos, inocentes masacrados, transexuales estigmatizados y/o artistas discriminados por convenciones sociales y climas de época que los reconocen como extraños o peligrosos”, escribe Parfeniuk.

La presentación de “Oscuro y sin luceros” se realizó en el Espacio Multicultural y contó con la presencia del ministro de Cultura, Joselo Schuap, escritores y amigos del autor, llegados de varios puntos de la provincia, especialmente de Montecarlo, que es donde su historia de vida se fusiona, definitivamente, con la “tierra roja” de la que hablaba Ramón Ayala, con quien cultivó una amistad de años y de quien atesora múltiples anécdotas.

El Mensú

“Vine a buscar trabajo en los años ‘90”, resume el autor a La Voz de Misiones, sobre su vínculo con la provincia.

La tierra colorada aparece fuerte en su obra. En 2016, estrenó un documental filmado en Caraguatay, con Ramón Ayala y Joselo Schuap, centrado en la figura del legendario guerrillero argentino cubano, Ernesto Che Guevara, quien vivió sus primeros años en esa porción de Misiones, perteneciente al Departamento de Montecarlo.

“En el pensamiento del Che, la formación del hombre nuevo, desalienado, constituye el objetivo fundamental de su ideario moral”, afirma Solans a LVM.

El escritor cordobés, sostiene que ese “ideario moral” del Che Guevara se nutrió de esas primeras sensaciones que “Ernesto mitaí” (“niño”, en guaraní), cosecha en esa porción de selva misionera que habitaba con sus padres.

“La familia fracasó aquí como productores yerbateros, y ese fracaso y los relatos de las penurias que pasaban los mensúes, tanto en Misiones como en Paraguay, estuvo siempre en las sobremesas familiares en los años siguientes de la vida del Che”, afirma Solans.

“Es un tema que está bellamente poetizado por Ramón Ayala en su poema ‘El mensú’, musicalizado en 1955, el año del comienzo de la revolución cubana que tuvo a Ernesto Guevara como protagonista y de la que emerge convertido en el Che”, apunta.

Solans sostiene que el pensamiento y la obra del famoso guerrillero está permeada por la “poética profunda” del creador del Gualambao, y esgrime una anécdota relatada por el mismo Ramón Ayala, que tampoco es la primera vez que cuenta.

“El 25 de mayo de 1962, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos prepara un evento de confraternidad con una comitiva argentina que había llegado a La Habana, en la que se encontraba Ramón Ayala, junto con artistas, periodistas, escritores y militantes políticos”, relata Solans.

“Esa noche, cuando ya todos se habían retirado para dormir, a las tres de la madrugada, un convoy de militares llega al hotel y convoca a toda la comitiva a un encuentro con el Che”, continúa.

“Los hicieron pasar a una pieza pequeña, austera, donde había una mesa, dos sillas y un equipo de mate”, describe Solans y dispara: “En un momento, se abrió una puerta y entró el comandante, en su uniforme de la Sierra Maestra, y después de un breve cruce de palabras y del apretón de manos en con cada uno, el Che se detiene y pregunta: ‘¿Quién es Ramón Ayala?’”.

El escritor cordobés cuenta que el músico misionero se identificó “temeroso”, y que el Che “se le acercó con rostro de admiración, le dió la mano, y le contó que en los fogones en la Sierra Maestra, cuando la guerra revolucionaria arreciaba, él les cantaba a sus combatientes ‘El Mensú’, a la par de contarles la vida, la explotación y el ultraje que pasaban quienes trabajaban en los yerbales, y les hacía ver, cómo sufrían quienes debían trabajar para la infusión símbolo de su cultura, de la tierra sin mal, todo lo que había abrevado en su infancia en Caraguatay”.

“En ‘El Mensú’, Ramón Ayala expone elementos que luego serían usado por el Che Guevara en sus escritos, desde 1959 hasta su asesinato en 1967”, señala.

Caraguatay

Solans, participó el viernes de la inauguración de las obras de puesta en valor de la Casa Museo de Ernesto Guevara, ubicada en la Reserva Natural y Cultural “Solar del Che”, en Caraguatay, presidido por el gobernador Hugo Passalacqua.

La Casa Museo es un espacio cultural e histórico que conserva parte de la infancia de quien se convertiría en figura universal.

Ubicada en la Reserva Natural y Cultural “Solar del Che”, un área protegida de 18 hectáreas, ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer tres senderos, visitar el museo en el predio y conocer los primeros años de la vida de Ernesto Guevara.

En el lugar, se pueden apreciar los restos de la casa de los Guevara, un ingenioso sistema de provisión de agua y un mirador con vistas al río Paraná, la isla Caraguatay y la costa paraguaya, enfrente.

Allí, Ernesto Guevara Lynch y su esposa, Celia De la Serna, los padres del Che, se asentaron en Misiones en 1927, procedentes de San Isidro, Buenos Aires, tentados por las potencialidades productivas de la región.

El área fue expropiada por el gobierno provincial, en virtud de una ley de la Legislatura Provincial, en 1997, y tiempo después fue convertida en reserva natural.

Cultura

Espacio Reciclado comienza a celebrar sus 20 años con recital de Rudas Kuir

La sala teatral Espacio Reciclado cumplirá el 22 de julio sus veinte años y las celebraciones comenzarán el sábado 7 de marzo, con el recital de la banda de punk rock posadeña Rudas Kuir.

Esa noche también actuarán Pinky Lala, Eugenia Krako y la Dj Anacaona, una grilla integrada por artistas mujeres y disidencias como para conmemorar en esa fecha el Día de la Visibilidad Lésbica y en la previa del Día Internacional de la Mujer.

Para el concierto se pueden pedir entradas anticipadas al 376 504-5990. Cuestan $ 6.000 y en su segundo lote valdrán $ 10.000, en tanto que en puerta el valor será de $ 15.000.

Entre peces y garzas

La sala situada por calle Misiones al 3040 arrancó sobre una calle de tierra, garzas y un afluente del Arroyo Vicario por el que nadaban pequeños peces, en 2006.

Esa noche de frío se inauguró “El bastón de los abrazos”, obra que ganó el Arandú a las Artes Escénicas ese mismo año.

Se trataba de una conmovedora obra de títeres del grupo En Busca, con muñecos ecológicos diseñados por Mariano Cachú Orellano con la dirección de Carolina Gularte.

Más costanera. Estrenada en Espacio Reciclado y ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro 2018

Son “20 años de amor compromiso y resistencia”, definió Gularte a La Voz de Misiones por el Espacio Reciclado, lugar que dos años después de su apertura bautizó al escenario con el nombre de Gabriel Sequeira, un querido bailarín misionero que murió a los 27 años, en 2004.

Con el tiempo llegó el asfalto y los arreglos que modernizaron el espacio teatral donde, además de espectáculos teatrales, se han celebrado conciertos, ferias e importantes festivales.

Es por eso, que durante todo el 2026 “habrán distintas celebraciones con expresiones artísticas”, adelantó Gularte sobre el calendario de la sala posadeña.

El Bastón de los Abrazos. El elenco de la obra inaugural de la sala teatral de calle Misiones al 3040

Cultura

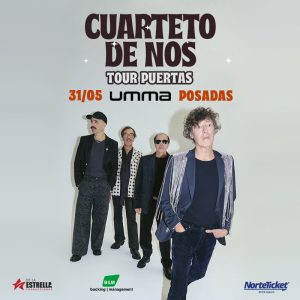

El Cuarteto de Nos regresará a Posadas y tocará el 31 de mayo en Umma

La banda uruguaya Cuarteto de Nos tocará en Posadas el 31 de mayo en Umma y marcará su regreso a once años de su último concierto en la ciudad.

Las entradas saldrán a la venta este jueves en Norte Ticket y la presentación será apta para todo público, con un sector destinado a los menores de edad.

El recital de Cuarteto de Nos se enmarca en el “tour Puertas”, en relación al más reciente disco, lanzado en 2025: “Puertas“.

La agrupación que combina rock con humor visitó por última vez Posadas el 2 de mayo de 2015, para un concierto que los trajo para celebrar sus 31 años en el club Itapúa, con los locales Flores a los Chanchos y la banda paraguaya Villagrán Bolaños como teloneros.

Esa fue la segunda presencia de Cuarteto de Nos. Porque la primera sucedió el 30 de agosto de 2013, cuando tocaron en el Club Tokio.

El Cuarteto está integrado por Roberto Musso, Álvaro Pintos, Gustavo Antuña y Santiago Marrero. Hasta el momento cuentan con 18 discos de estudio.

Este 2026 cumplirá sus 42 años desde su formación, en Montevideo, y con No Te Va Gustar y La Vela Puerca forma parte del grupo de las bandas uruguayas más populares en la Argentina.

Días atrás, Cuarteto fue uno de los grandes atractivos del Cosquín Rock y desde entonces salieron de gira por su país, seguían por Perú, Estados Unidos y nuevamente Argentina.

Antes de la fecha programada en Posadas tocarán en el Movistar Arena, de Buenos Aires, el 28 de mayo, con entradas a la venta en $ 50.000.

En Redes

El youtuber misionero Alejo Igoa en Forbes: “Sufrí de chico, ahora amo crear”

El misionero Alejo Igoa recibió El Botón Rojo al alcanzar los 100 millones de suscriptores en YouTube, un hito que quedó reflejado en la tapa de la versión argentina de la revista Forbes.

“Solo en 2025 sumó 43,7 millones de nuevos seguidores, ubicándose en el podio mundial de crecimiento detrás de MrBeast”, resume el adelanto de la publicación que se dio a conocer esta tarde.

“Sufrí de chico, ahora amo crear”, dijo en la entrevista para la publicación, haciendo referencia a su infancia en Concepción de la Sierra, Misiones, “un pueblo de 6 mil habitantes”, detalla la publicación.

Según Forbes, Igoa se declara “profundamente introvertido” y durante su infancia sufrió el bullying que lo transformó en su “mayor fortaleza”.

A los trece años Igoa comprendió que había monetización en las redes sociales. En ese momento vendía diseños de logos y configuraba sitios webs a través de foros internacionales.

“Como no tenía tarjeta ni cuenta bancaria, usaba ese dinero digital para comprar gadgets en China o semillas de plantas carnívoras por eBay”, recordó como puntapíé de lo que sería su futuro negocio: YouTube.

“Hasta el día de hoy no he tenido nunca manager, literal. Me cuesta delegar”, indicó el youtuber conocido por subir contenido dedicado a las infancias con millones de reproducciones para una estructura que tiene base en Panamá y en la que trabajan 40 personas.

“Prácticamente todo lo reinvierto en los propios videos. Mi prioridad es mejorar la calidad”. La revista Forbes cuenta que a los 17 años Igoa dejó la carrera de Arquitectura en Rosario para dedicarse a una industria que aún, en 2014, no prometía rentabilidad.

Con una cámara que compró con esfuerzo familiar y el dinero justo para un mes de alquiler, Igoa se mudó a Buenos Aires. “Me arriesgué y se fueron dando las cosas, se empezaron a contactar algunas marcas y empecé a generar ingresos”, contó.

El fin de semana, según dio a conocer en Instagram, por alcanzar los 100M de suscriptores, Igoa finalmente recibió su Placa de Diamante Rojo un reconocimiento que pocos youtubers tienen.

Es que desde mediados del año pasado, Igoa se había convertido en el youtuber de habla hispana con más seguidores de todo el mundo.

Otros misioneros en Forbes

El creador de contenidos Alejo Igoa no es el primer misionero en aparecer en la revista Forbes. Por su destacado emprendimiento, en enero del año pasado fue entrevistado Facundo Moroni, dueño de AnimalWorld.

Por su lado, el chef Gunther Moros fue entrevistado en 2024 tras ganar la sexta edición del “Prix Baron B – Édition Cuisine” con su proyecto “Experiencia Cocina Regenerativa Margay Reserva Natural & Lodge”.

Ver esta publicación en Instagram

-

Política hace 6 días

Política hace 6 díasEl gobierno desplazó a funcionaria por video en Cancún: “Fuera pobres”

-

Posadas hace 5 días

Posadas hace 5 díasFernando Zarza y el agua en Posadas: “El Eprac se convirtió en cajero de Samsa”

-

Policiales hace 21 horas

Policiales hace 21 horasCompró una moto y se sacó fotos con plata: un detenido por robo de $260 millones

-

Provinciales hace 4 días

Provinciales hace 4 díasWanda, tasa ecoturística y reclamos: “Se perderían más de 60 puestos de trabajo”

-

Provinciales hace 4 días

Provinciales hace 4 díasYerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”

-

Política hace 5 días

Política hace 5 díasDiputados opositores impulsan Comisión para Reforma Electoral en Misiones

-

Política hace 2 días

Política hace 2 díasRepercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

-

Política hace 6 días

Política hace 6 díasEl gobernador Passalacqua congeló su sueldo hasta el 31 de diciembre