Cultura

Fifí, la queer de Villa Blosset que conquista la noche disidente porteña

Bailó a escondidas durante las siestas de Villa Blosset y cuando terminó el secundario viajó a la ciudad de Buenos Aires para liberarse. Se entrenó en la comedia musical y tiempo después halló su identidad como Fifí Tango, con la que animó las milongas queers primero para luego protagonizar espectáculos muy personales, como el café concert “Me gritaron Fifí”, en El Maipo. Su interpretación de Tita Merello en el Centro Cultural Kirchner (CCK) fue magistral y luego de consagrarse en la escena disidente porteña salió de gira por ciudades europeas. En noviembre, Fifí sacó su primer EP llamado “Post Cringe”, material que tuvo repercusiones importantes en medios nacionales. Entrevistada por La Voz de Misiones reconoció que encaró un proyecto tecno pop para el cual debió matar a la anterior Fifí. Su pasado en Posadas, la relación con su familia, la crítica al sistema educacional, la sexualidad y sus planes de salir de gira otra vez.

Pasaste del tango a la música electrónica y se dice que volvés de la muerte. ¿Por qué?

Es un disco que habla sobre el duelo. Entonces creo que es la primera vez en mi carrera artística que me encuentro con la muerte, con la idea de morir, con las preguntas de la vida. Sobre todo cómo atravesar un duelo, cómo volver a encontrar unas ganas de vivir y creo que hay muchas razones con eso de volver de la muerte. Pero más que nada para este proceso tuve que matar a Fifí Tango como la conocías y, contextualmente, iniciar un duelo interno junto con duelos físicos reales de una amiga querida, referente de la escena drag, de la comunidad, de mi misma edad. Y al mismo tiempo murieron mis abuelas materna y paterna. Una de ellas me crió. Entró el momento de hablar de eso. En el medio la pandemia que trajo la muerte a mucha gente. Entonces me puse a investigar eso. Buscar una razón para vivir y unas ganas. Y el otro juego de volver de la muerte tiene que ver con la transición identitaria, a reconocerse nuestro género, posicionar su nombre, para sus vínculos privados, íntimos y públicos también. Y creo que por último la muerte está presente en el orgasmo, en lo sexual, la petite mort. En este disco está muy presente la sexualidad, la sensualidad, lo sexual no como algo descolgado sino como contracara de la muerte.

Respecto al país que viene, probablemente sin políticas de perspectiva de género, ¿Cuáles son tus expectativas?

Yo hago un llamado a la autopreservación, a las estrategias de autocuidado y sobre todo al cuidado colectivo teniendo al pasado por delante. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo un ejercicio de memoria para las personas que ya atravesaron por esa experiencia en el 2016, en los 90, en el 2001. O aquellos jóvenes que es la primera vez que van a atravesar por políticas de derecha. Juntarse, hablar e investigar en la memoria aquellas estrategias que sí funcionaron -y las que no- para avanzar en estos tiempos. Y porqué no, los recaudos y las enseñanzas que nos dejó la pandemia. Y también el país vecino frente a su lucha con el gobierno de (Jair) Bolsonaro, donde sucedieron grandes crímenes de odio. Por ejemplo, el asesinato de Marielle Franco en la vía pública, de referentes de los movimientos sociales, mujeres, de las disidencias. Entonces, llamo a esto: al autocuidado, al cuidado colectivo y a la memoria como guía.

¿Qué recordás de tu pasado en Posadas que siempre está presente con vos?

Es mi territorio mágico, donde han aparecido las primeras impresiones de un espacio de poder. Segundo como lugar de frontera. Yo a Posadas la veo como frontera. Más allá de los derechos argentinos que conseguimos ahí, yo no me siento argentina, me siento transfronteriza. Y esas primeras enseñanzas que me dio Posadas, que tiene que ver con articular con otras culturas, con otros idiomas, con otras maneras de pensar en el borde, lo que es habitar el borde.

Después, también, lo peligroso que se vuelve Posadas cuando básicamente una sociedad que está, que tiene mucha presencia de las iglesias católicas y evangélicas sobre esta idea de que la educación privada, mitad subvencionada por el Estado -una combinación de financiamiento entre privado, público y eclesiástico-, va modelando las cabezas de los posadeños en función de crear una sociedad menos justa, más discriminadora, más violenta, con una idea de Nación y una subestimación de las infancias. Donde no se les enseña Educación Sexual Integral (ESI), sino que se les da educación para el amor; donde no tienen ningún tipo de autocrítica sobre las fallas que tiene el amor en el sistema CIS heteropatriarcal que no viene funcionando ni para ellos. Donde no hay ningún tipo de reflexión del qué tipo de amor se enseña, más allá de qué tipo de sexualidad sino que es un amor funcional a la producción de esclavos capitalistas y que exige y demanda binarismo.

¿Esto lo decís porque te pasó en la infancia?

Lo digo porque tengo sobrinos que se están formando en escuelas católicas. Yo me crié sin ESI. La ESI que conseguimos nosotros fue alrededor de coletazos de prevención nacional alrededor del VIH Sida, pero no tanto de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, creo que hasta en el colegio Industrial fueron ONG’s que se acercaron a dar charlas, lo que no tenía continuidad en ningún espacio. No se hablaba de género, de violencia. Y hay que considerar que la provincia tiene una alta tasa de abusos infantiles intrafamiliares. Entonces, me parece importante que haya aparecido la ESI. Me parece muy preocupante que los padres no se lo tomen en serio y que no les exijan a las autoridades ese acceso para las infancias que les haría muy bien para prevenir abusos, sobre todo. Pero también para reconocer otro tipo de existencias y ayudar a las personas que reciben bullyng.

¿Cuándo comenzaste a ser Fifí? ¿Hay una fecha de iniciación?

Creo que las fechas son como anecdóticas porque un proceso de transición no es un proceso lineal. Entonces son procesos que se van dando a partir de distintas cosas. Si es por rastrear fechas podríamos ir a distintos puntos. Pero sí hay una decisión de transicionar socialmente luego de unos años de pensarlo; de transitarlo en la intimidad, pero creo que el punto clave para nombrar a Fifí del todo -más allá de que era mi nombre artístico desde el 2012-, fue cuando quedé seleccionada para ir a Asunción a presentar una residencia en el Centro Cultural de España sobre la temática cuerpo y periferia. Mandé un trabajo de performance llamado “Apagón binacional” que está basada en el imaginario del apagón que se produjo por el Día del Padre en el 2018 que, una de sus hipótesis, es que podría haber sido Yacyretá, que después lo negó pero yo lo tomé como disparador por esas represas que nos aprietan de entidades binacionales. Como ser Posadas, una ciudad de frontera, siento que el machismo nos llegaba por ambos lados, del paraguayo y el argentino. Entonces tomaba esa mirada. Pero cuando mandé eso fue la primera vez que firmé como Fifí Real y llegué a Asunción.

Tengo entendido que tu papá se escapó de la dictadura stronissta. ¿Fue un exiliado político?

Eran muy chicos. Ellos, los hermanos, tenían 5, 7 y 10 años, más o menos. Y con mis abuelos cruzaron en canoa, ilegalmente, desde Paraguay. Estaban en las listas, los venían a buscar. Dejaron sus cosas y cruzaron. Vaya a saber por dónde y ahí hicieron su vida en Posadas. O sea, tardamos mucho en conseguir su partida de nacimiento, reconociéndolo como paraguayo, porque era muy chiquito y en esa época no estaba registrando.

¿Cómo es la relación con tus padres?

De cariño y nostalgia. Creo que una ya es adulta y llega a un punto que acepta lo que puede y lo que no puede de cada uno de sus padres. De mi parte, recientemente los emancipé de ser padres para que podamos tener un vínculo más de amigos, de cariño, de compartir más que un deber ser que ellos tengan que intentar seguir cumpliendo un rol el cual yo ya no necesito. Sí necesito comidas ricas y los abrazos que ya me logré constituir. Les agradezco todo y a seguir.

Con todo este bagaje de la nueva Fifí, ¿te gustaría cantar y bailar en alguna sala de Posadas, para tu familia?

Me encantaría poder. La primera vez que lo hice, después de 10 años de carrera, fue el 10 de diciembre del año pasado, en la fiesta Glitch, y que me pareció muy bonito porque le estaba cantando a mi comunidad disidente, y eso fue muy bonito. Pero me quedaron las ganas de hacer un show entero.

¿Venís para las Fiestas?

(Se ríe) No. Creo que el concepto de familia ya no me cierra. Creo que es algo que te impone el sistema capitalista. Y por el cual tengo muchas torturas y en el nombre del amor se producen muchas violencias. Entonces, con mi familia mantengo un lazo de cariño, de compartir. El año pasado estuve compartiendo con mi madre dos meses por allá. Me quedé hasta febrero. Pero este año no. Voy para otros rumbos.

¿Esos rumbos serán Europa? Porque estuviste ahí hace poco.

No puedo dar detalles dónde voy a pasar Las Fiestas. Pero estoy con ganas de hacer gira. Estuve por Europa el 2022. Hice Londres, Berlín, París, Hamburgo, Barcelona, Madrid. Y después seguí por acá. Montevideo, La Plata. Hice un show en Buenos Aires y cerré en Posadas. Así que la idea es girar con “Post Cringe” por Latinoamérica y Europa.

Cultura

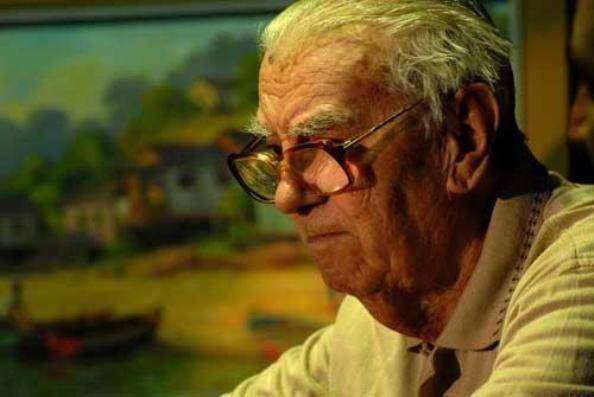

El Cidade cumplirá 35 años y rendirá un especial homenaje a Zygmunt Kowalski

El Centro Cultural Vicente Cidade (Belgrano y General Paz) cumplirá el 18 de mayo sus 35 años y prepara en ese marco un especial homenaje a Zygmunt Kowalski, el destacado pintor polaco que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y desarrolló su obra en Misiones.

Según contó el director del Cidade, Alejandro Guitérrez, la idea es que Víctor, el hijo de Kowalski, se encargue de la curaduría de una exposición especial de los cuadros pintados por el paisajista.

En tanto que, más adelante, habrá una exposición de los regalos que recibió Kowalski, quien falleció el 21 de diciembre de 2011, a los 88 años.

Su obra, particularmente al óleo, fue dedicada a pintar la naturaleza de Misiones con detallada iluminación, algo que fue plasmado con especial atención en sus reconocidos lapachos florecidos, varios de ellos pertenecientes a la pinacoteca familiar.

En 2023, al conmemorarse los 100 años del nacimiento de Kowalski, sus familiares organizaron una exposición de 100 obras llamada “Kowalski escencial” y que también tuvo lugar en el Cidade.

El artista plástico nació el 20 de octubre del 1923 en Toruń, Polonia. Tras sobrevivir y ayudar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, decidió emigrar a un lugar donde ya no sufriera de frío. Por eso eligió a Paraguay.

Aunque por la rigurosa vida, marcada por la dictadura de Stroessner, dejó atrás el país guaraní para cruzar en bote a la Tierra Colorada en 1949 y desde entonces se quedó, hasta su muerte en 2011.

De esa manera, a quince años de su fallecimiento, y en el contexto de los 35 años del Cidade, se buscará hacer memoria de uno de los artistas plásticos clave de la cultura misionera. Asimismo, el Cidade abrió su agenda 2026 para la comunidad artística.

Para ello, se invita tanto a los artistas, como a los productores y gestores de proyectos culturales a enviar sus propuestas formalmente a través del correo electrónico [email protected].

Centro Cultural Vicente Cidade. Cumplirá 35 años el 18 de mayo, por Belgrano y General Paz.

Cultura

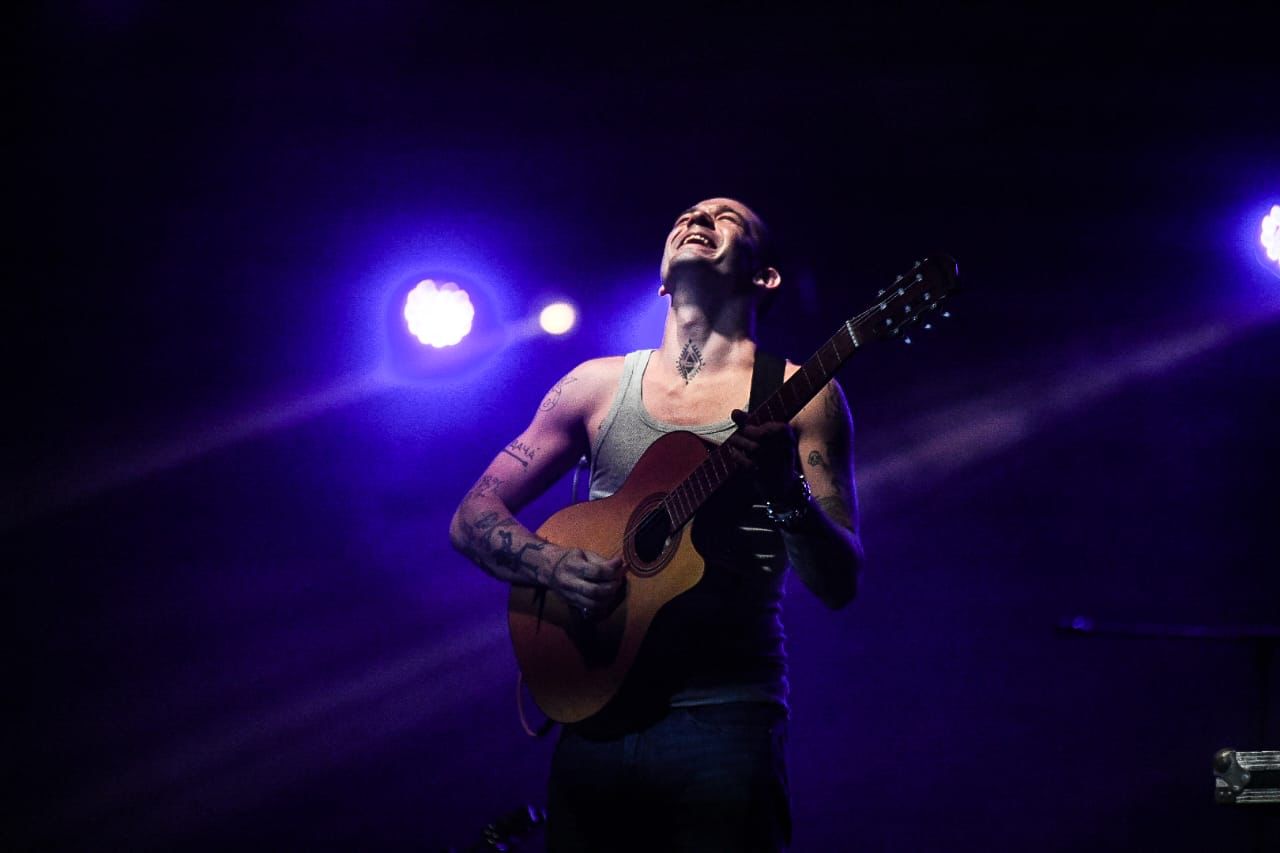

Rock en Baradero: Posadeño Ilan Amores cantará con Babasónicos y El Mató

El sábado 4 de abril Ilan Amores será una de las figuras del festival Rock en Baradero que se realizará en el anfiteatro Municipal, situado en la provincia de Buenos Aires, donde compartirá cartel con Babasónicos, El Mató A Un Policía Motorizado, Catupecu Machu, Rata Blanca, Los Pericos, El Kuelgue y Marilina Bertoldi.

Ese mismo día también actuarán Gauchito Club, Los Tabaleros, Florian, Terapia, Juan Baro, Indios, El Zar, Peces Raros y Kill Flora. Así lo confirmó ayer el sitio oficial del festival que busca situarse como uno de los más importantes, entre el Cosquín y el Quilmes Rock.

Rock en Baradero comenzará un día antes, el viernes 3 de abril, con las actuaciones estelares de Las Pelotas, La Vela Puerca, Guasones, El Plan de la Mariposa, Eruca Sativa, Kapanga, Turf, La Delio Valdez, Dancing Mood, Los Pérez García, Los Espíritus, Camionero, Autos Robados, Boyler y Seda Carmin.

Ver esta publicación en Instagram

Una gira mundial

Ilan tocó el 7 de febrero en el auditorio de la Escuela de Rock de Posadas, antes comenzar una gira por destacados festivales. Por ejemplo, su presencia fue confirmada en marzo para Cosquín Rock Uruguay, para una fecha que compartirá con artistas como Wos y Divididos.

Asimismo, Ilan compartirá cartelera con Los Espíritus y Los Mirlos el 12 de abril, en el Complejo Art Media, de Buenos Aires. Ya cruzando el océano, según se confirmó hace pocos días, Ilan cantará en la Isla de Gran Canaria, España, el 20 de junio, en la Gran Canaria Arena.

Esa visita al archipiélago será la antesala de su viaje en julio al festival Río Babel, en Madrid, para tocar con Dj Pol en la misma jornada que subirán al escenario The Offspring y Molotov.

Foto: Marcos Otaño

Ilan Amores toca en Posadas y nominan un tema suyo a los Video Prisma Awards

Cultura

Espacio Reciclado comienza a celebrar sus 20 años con recital de Rudas Kuir

La sala teatral Espacio Reciclado cumplirá el 22 de julio sus veinte años y las celebraciones comenzarán el sábado 7 de marzo, con el recital de la banda de punk rock posadeña Rudas Kuir.

Esa noche también actuarán Pinky Lala, Eugenia Krako y la Dj Anacaona, una grilla integrada por artistas mujeres y disidencias como para conmemorar en esa fecha el Día de la Visibilidad Lésbica y en la previa del Día Internacional de la Mujer.

Para el concierto se pueden pedir entradas anticipadas al 376 504-5990. Cuestan $ 6.000 y en su segundo lote valdrán $ 10.000, en tanto que en puerta el valor será de $ 15.000.

Entre peces y garzas

La sala situada por calle Misiones al 3040 arrancó sobre una calle de tierra, garzas y un afluente del Arroyo Vicario por el que nadaban pequeños peces, en 2006.

Esa noche de frío se inauguró “El bastón de los abrazos”, obra que ganó el Arandú a las Artes Escénicas ese mismo año.

Se trataba de una conmovedora obra de títeres del grupo En Busca, con muñecos ecológicos diseñados por Mariano Cachú Orellano con la dirección de Carolina Gularte.

Más costanera. Estrenada en Espacio Reciclado y ganadora de la Fiesta Provincial de Teatro 2018

Son “20 años de amor compromiso y resistencia”, definió Gularte a La Voz de Misiones por el Espacio Reciclado, lugar que dos años después de su apertura bautizó al escenario con el nombre de Gabriel Sequeira, un querido bailarín misionero que murió a los 27 años, en 2004.

Con el tiempo llegó el asfalto y los arreglos que modernizaron el espacio teatral donde, además de espectáculos teatrales, se han celebrado conciertos, ferias e importantes festivales.

Es por eso, que durante todo el 2026 “habrán distintas celebraciones con expresiones artísticas”, adelantó Gularte sobre el calendario de la sala posadeña.

El Bastón de los Abrazos. El elenco de la obra inaugural de la sala teatral de calle Misiones al 3040

-

Policiales hace 3 días

Policiales hace 3 díasCompró una moto y se sacó fotos con plata: un detenido por robo de $260 millones

-

Política hace 3 días

Política hace 3 días“Fuera pobres”: tras echar a su directora, también eliminaron Turismo Social

-

Provinciales hace 6 días

Provinciales hace 6 díasWanda, tasa ecoturística y reclamos: “Se perderían más de 60 puestos de trabajo”

-

Posadas hace 2 días

Posadas hace 2 díasTras 20 años cierra Abadía, el primer bar de cerveza artesanal de Posadas

-

Provinciales hace 7 días

Provinciales hace 7 díasYerbateros en asamblea en Aristóbulo: “De Nación ya no esperamos nada”

-

Política hace 4 días

Política hace 4 díasRepercusión política por Eco tasa en Wanda: “Están espantando los turistas”

-

Política hace 3 días

Política hace 3 díasEl gobierno suprimió 114 áreas del organigrama provincial

-

Posadas hace 1 día

Posadas hace 1 díaDespidos, menos góndolas y pasillos vacíos: el 2026 del hipermercado Libertad