Sin categoría

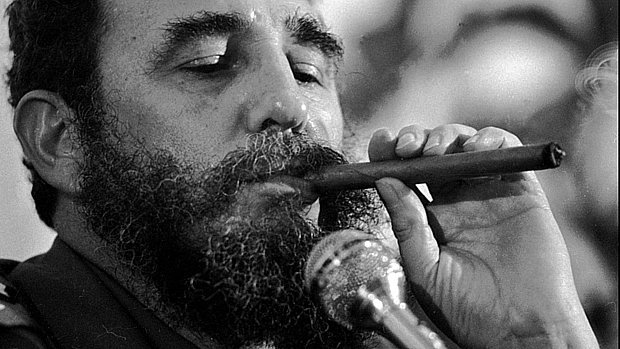

Murió el histórico líder cubano: ¿Quién fue Fidel Castro?

Fidel Castro, el hombre que condujo el destino de Cuba durante casi medio siglo y uno de los líderes más controvertidos de la historia contemporánea, falleció en La Habana a los 90 años, tras retirarse del poder en 2006 por una grave enfermedad.

Al frente de una revolución que puso a Cuba en el centro de la escena internacional y de un régimen que se ha prolongado 56 años, Castro fue actor y superviviente destacado en el tablero de las complejas tensiones de la segunda mitad del siglo XX entre socialismo y capitalismo, norte y sur, y ricos y pobres.

Fue tan admirado como mito revolucionario como acusado de dictador, pero hasta sus enemigos le reconocieron carisma y una capacidad de liderazgo poco comunes: a nadie dejó indiferente su polémica personalidad que reveló desde joven, cuando advirtió que solo buscaría el juicio de la historia.

“Condenadme, no me importa, la Historia me absolverá”, fue la famosa frase que pronunció en 1953, con 27 años, ante el tribunal que lo condenó por el asalto al cuartel de Moncada, su primera acción armada contra la dictadura de Fulgencio Batista y que se considera el arranque de la revolución cubana.

Fidel Castro se mantuvo en el poder 49 años y 55 días marcados, entre otros hitos, por el enfrentamiento con Estados Unidos, su alianza con la URSS, la crisis económica en que se hundió la isla tras caer ese bloque y la revolución “bolivariana” capitaneada por su pupilo venezolano Hugo Chávez, que se convirtió en el principal aliado de la Cuba castrista en el siglo XXI.

Al hombre que gobernó con mano férrea la isla caribeña solo la enfermedad pudo apartarle del poder y en 2006 delegó todos los cargos en su hermano Raúl: fue así testigo de su propia sucesión y también de las reformas emprendidas por el menor de los Castro para intentar reanimar una economía socialista en ruinas.

Nacido el 13 de agosto de 1926 en Birán, en el oriente de Cuba, su padre fue un emigrante gallego que acabó terrateniente: su severidad unida a la formación que recibió de los jesuitas en uno de los mejores colegios de La Habana influyeron decisivamente en el carácter de Fidel Castro.

Fue en la Universidad de La Habana donde Fidel Castro se formó como líder estudiantil mientras concluía la carrera de Derecho y comenzaba sus andanzas políticas.

Tras el fracaso de Moncada estuvo en la cárcel durante casi dos años y luego se exilió a México: allí conoció al Che Guevara con quien volvió a Cuba a bordo del “Granma” con otros 82 expedicionarios para comenzar la lucha guerrillera de Sierra Maestra (1956-1959).

Tras el fracaso de Moncada estuvo en la cárcel durante casi dos años y luego se exilió a México: allí conoció al Che Guevara con quien volvió a Cuba a bordo del “Granma” con otros 82 expedicionarios para comenzar la lucha guerrillera de Sierra Maestra (1956-1959).

Derrotó a Batista en una guerra desigual donde aprovechó el descontento social de un país muy joven como estado independiente que vio en el jefe de los “barbudos” un líder capaz de reinventar la identidad nacional.

Fidel Castro creó en Cuba un “comunismo caribeño” con base marxista-leninista, pero sobre todo muy influido por el legado nacionalista del héroe independentista José Martí y trufado con recetas de cosecha propia, resultando un singular modelo “fidelista”.

Fueron claves en la perpetuación de ese sistema su eficaz aparato de seguridad y el constante control social a través de organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), “ojos y oídos” del régimen para que los propios cubanos vigilaran los movimientos de sus vecinos.

La dimensión política de Fidel Castro no se entiende sin su principal enemigo y obsesión: Estados Unidos, el “imperio” que, según La Habana, intentó deshacerse de él hasta 600 veces con los métodos más dispares.

Con Cuba bajo el embargo económico de su poderoso vecino desde inicios de la década de los 60, Castro sobrevivió a 11 inquilinos de la Casa Blanca y no dejó de criticar sus políticas, alimentando un fuerte sentimiento patriótico en la isla.

Pero también aprovechó el bloqueo estadounidense para imponer un estatus de “plaza sitiada” con el que justificó decisiones controvertidas y la represión a disidentes y críticos acusados siempre de contrarrevolucionarios y mercenarios al servicio de Washington.

Sin embargo, Fidel Castro vio en sus últimos días cómo su enemigo y su propio país, bajo el mandato de su hermano Raúl, daban un giro diplomático histórico con el anuncio, el 17 de diciembre de 2015, para restablecer relaciones diplomáticas después de más de medio siglo de enfrentamiento.

Durante las primeras décadas de la revolución, la Cuba de Fidel Castro fue un referente para la izquierda internacional: la resistencia de la pequeña isla apenas a 140 kilómetros de la principal potencia mundial reeditó el mito de David y Goliat con banda sonora de la Nueva Trova y un legado de iconos como el Che Guevara estampado en las camisetas de varias generaciones.

Y también porque impulsó reformas sociales sin comparación en la América Latina de la época, convirtió a la isla en una potencia deportiva y promovió una importante vanguardia cultural y artística, con la advertencia de que todo cabe dentro de la revolución pero nada contra ella, como amargamente padecieron muchos intelectuales críticos que acabaron exiliados o apartados.

Y también porque impulsó reformas sociales sin comparación en la América Latina de la época, convirtió a la isla en una potencia deportiva y promovió una importante vanguardia cultural y artística, con la advertencia de que todo cabe dentro de la revolución pero nada contra ella, como amargamente padecieron muchos intelectuales críticos que acabaron exiliados o apartados.

En 1961, en vísperas de derrotar la invasión anticastrista de Bahía de Cochinos, declaró el carácter socialista de su Revolución y comenzó con la URSS una larga alianza que tuvo sus altas y bajas, incluida la tensa “crisis de los misiles” con EE.UU. en 1962, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear.

Tres décadas después, la profunda dependencia de la URSS se desveló en toda su magnitud con la caída del bloque soviético y Cuba tuvo que declarar el “periodo especial”, una economía de guerra en tiempos de paz donde la revolución tuvo que abrirse al dólar y al turismo.

Cuba no volvió a ser la misma tras aquellos duros años de escasez máxima, apagones de 16 horas y traumáticos episodios como la crisis migratoria de los “balseros”, la profundización de la corrupción cotidiana, la reaparición de la prostitución o el denominado problema de la “pérdida de valores”.

En el siglo XXI, Castro encontró una tabla de salvación en la alianza política y amistad personal que tuvo en el venezolano Hugo Chávez, cuyo petróleo fue y sigue siendo fundamental para el sostenimiento de Cuba, incluso después de la muerte del líder bolivariano, en 2013.

Poco antes de cumplir los 80 años, Fidel Castro delegó el poder en su hermano Raúl tras admitir una grave enfermedad intestinal que él mismo declaró secreto de estado y que le mantuvo entre la vida y la muerte.

Se apartó de la vida pública y comenzó a escribir sus famosas “Reflexiones” o artículos de prensa mientras su hermano Raúl asumía las riendas centrado en la “batalla económica” y la “actualización del socialismo”.

En sus últimos años, Fidel Castro, que reapareció esporádicamente en algunos actos públicos, se dedicó a analizar cuestiones de índole internacional como el peligro de una guerra nuclear, el problema de la alimentación mundial o la crisis del sistema capitalista.

En ese periodo, los cubanos asumieron su retirada del poder y, más ocupados por resolver el difícil día a día de la isla, se acostumbraron a vivir sin su tutela directa.

Ahora se sabrá qué efectos tendrá la desaparición de Fidel Castro en las próximas páginas de la historia de Cuba, que además acaba de abrir una nueva etapa tras el deshielo diplomático con Estados Unidos.

Fuente: Ámbito

Cultura

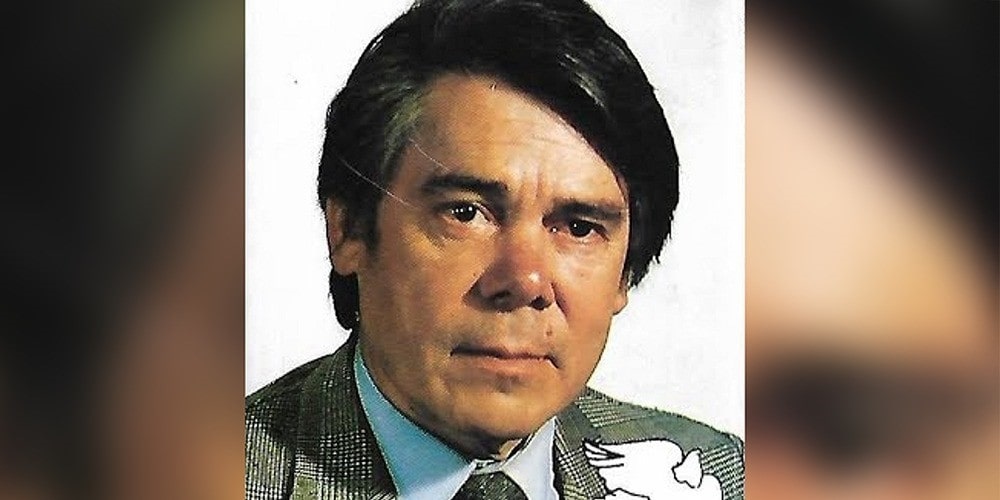

Recuerdos del “Zorzal misionero”: se cumplen 20 años sin José Vicente Cidade

Se cumplen veinte años sin José Vicente Cidade, uno de los máximos referentes de la música misionera. Tal vez todavía cantaban los zorzales a las 9.30 de aquel 12 de julio de 2005 cuando, a los 75 años, dejó de respirar.

Dejó un legado que vive en la cultura, tal como la identidad plena de una esquina posadeña que lo recuerda todos los días en el Centro Cultural que lleva su nombre, por Belgrano y General Paz.

Con un apellido artístico, su hermano Ramón Ayala, consiguió gran notoriedad como el más importante músico de Misiones, aunque no por ello Vicente Cidade es menos imprescindible en la historia. Juntos crearon obras maestras como “El Mensú”, “El Jangadero” o “Canción del Iguazú”.

Con el talento de un arreglista, compositor y multi-instrumentista, Cidade, fue hacedor de piezas clave de la música regional, como “El zorzal tempranero”, una de las más de 300 composiciones -algunos dicen 360 y menos de la mitad grabados- que reunió desde que se formó como músico en Buenos y volvió para su reconocimiento definitivo en la Tierra Colorada.

Justamente, en Buenos Aires, Cidade fue el anfitrión de un reducto sustancial del folklore hace sesenta años: en 1965 abrió la peña “El Hormiguero”, luego “El Hormiguero del Rey”, al mudarse a Paso del Rey, en 1973.

Ese espacio ganó su renombre porque cantaron músicos emergentes y figuras que consiguieron la consagración, como Mercedes Sosa, Argentino Luna, Zamba Quipildor y María Helena. Aún era la época dorada del folklore en el país, cuando ya era popular la canción “El Mensú” (de 1956), obra que también grabarían en sus álbumes Horacio Guarany y la Negra Sosa.

Recién en 1987 Cidade volvería para afincarse definitivamente en Misiones, con claras intenciones de seguir componiendo y divulgar su arte en nombre del terruño que lo vio nacer, aunque también para forjar amistades, nuevos romances y -por sobre todas las cosas- para acompañar a su hermano, con quien soñaba ofrecer un show juntos en el Festival Nacional de la Música del Litoral.

No obstante, en esa vuelta como un Hijo Pródigo, Vicente cargaba con serios problemas de salud. El Zorzal Misionero vivía en Garupá cuando lo internaron por 17 días en un sanatorio posadeño hasta que falleció.

Dos meses previos, había mostrado decaídas muy notables. Para entonces, su cuerpo había resistido un derrame cerebral y un infarto, y su frágil corazón latía gracias a cuatro by pass.

“He sido un receptor del creador, hasta cuando duermo escucho la música en mi cabeza. Por eso estoy tan agradecido”, dijo en su momento el propio Cidade, según escribió la periodista Mecha Villalba.

“No me achicó el paso de la enfermedad o la injusticia, tampoco sé si tuve bajones, o en realidad fueron escaladas de ascenso, sigo creando, estoy en lo mío, con mi gente”, había añadido el El Zorzal Misionero, un apodo que se había ganado hasta el fin de sus días, el 12 de julio de 2005.

https://www.tiktok.com/@lavozdemisiones/video/7525949077624769848?lang=es

Oda al al trabajador

“Era un bohemio hermoso”, lo define Nene Ciciolli, músico y que compartió una larga amistad con Cidade, con quien además cantaba por diversos lugares de la región.

“Tocaba teclado, violín, guitarra, percusión. Enseñaba vocalización. Él tenía la costumbre de tener siempre un papel y un lápiz en la mano, en el saco, por algún lado, donde dejaba escrito lo que se le ocurría. Y si tenía tiempo le hacía el pentagrama, dibujaba, y al rato te mostraba y te cantaba lo que se le ocurrió”.

Así compuso un día, bajando de madrugada por una calle céntrica de Posadas, en dirección a la avenida Sáenz Peña, donde escuchó a un pájaro cantar. Anotó, y luego le dio forma con el violín a “Zorzal tempranero”, una de las galopas más importantes de la música misionera.

“Siempre le escribió al río, al obrero, al trabajador, al paisaje, a la mujer misionera, a la mujer paraguaya”, remarcó Nene a La Voz de Misiones. “Creo que fue una persona muy importante y reconocido muy tarde. Porque, lo que hizo por nuestra cultura, fue conocido muy poco”, lamentó Ciciolli.

Es que El Zorzal Misionero tenía una mesa gigante donde estaban todas sus composiciones, algunas inconclusas, como “Jesús, música y luz”, inspirado en los Evangelios.

“El escritorio de Vicente era un mundo de canciones, de proyectos, de versos. De canciones sin terminar, todo cosas que ojalá no se haya adueñado gente que no le corresponde”, apuntó Nene.

De lavar copas al conservatorio de música

El 22 de enero de 1922 nació en Posadas José Vicente. Pocos años después, quien de adulto llevaría el apellido Ayala, llegaba a Buenos Aires agarrado de la mano de su hermana Julieta y la madre de ambos, Dolores de Morel.

Gumercindo Cidade, el padre de la familia -que era panadero y fue cónsul argentino en Brasil- había muerto frente a Ramoncito de una grave enfermedad hepática. Entonces la viuda debió ganarse el pan en la Gran Ciudad, mientras el pequeño José Vicente quedaba a cargo de una tía en Misiones.

De esa manera, creció soñando con Buenos Aires, donde estaba su familia y particularmente su admirado hermano. Entonces, un día se escapó de su tía cuando tenía unos quince años para subirse al tren y, al bajar, se puso a trabajar duro en un frigorífico, primero, para por último conseguir un puesto de lavacopas en un bar.

Justamente, el bar significó el lugar fortuito para lo que sucedería después, porque su jefe, Eduardo González Huber, le escuchaba silbar canciones mientras lavaba las copas. Huber era un violinista que le propuso obsequiarle el mismo instrumento si estudiaba.

“El patrón no sabía que él no sabía leer y escribir. ‘Te voy a dejar salir más temprano. Acá a la vuelta hay una nocturna’, le dijo. Vicente era como esas personas dotadas, inteligente. Tres años y monedas le llevó terminar la primaria, todo acelerado. Era muy inteligente”, recordó Ramón Rolón, que fue amigo del Zorzal Misionero y con quien compartió la fundación de la Orquesta Municipal Posadeña y el grupo Posadas Marangatú, ganador de un premio Arandú por su labor musical.

De esa manera y tras culminar la escuela nocturna luego de lavar las copas, Cidade se formó en el Conservatorio de Música Silvestri, del barrio porteño de Barracas. Asimismo, estudió profesorado orquestal en la escuela municipal de Avellaneda; y, por su talento en el violín, integró las orquestas sinfónicas de Buenos Aires, de La Plata, La Camerata Mayo y la Sinfónica de San Pablo, en Brasil.

Ramón recordó que el autor de “Zorzal tempranero” fue un “analfabeto hasta los quince años. Porque su papá murió muy jovencito y él se crió con una tía en San José. Era brava, decía Vicente. Ramón ya se había ido a Buenos Aires con la hermana, la mamá. Ramón ya era un músico. Era la guitarrista de Margarita Palacios. En aquella época era la Mercedes Sosa”.

Como creador e instructor de música para voces, teclado, guitarra, violín y percusión, “fue una persona incomprendida, porque era muy misionero-dice Rolón-. Pintaba Misiones. Porque las obras de Vicente eran para escuchar y analizar, era algo serio. No es que tocaba así nomás, tenía un contenido poético muy rico”.

Para poner un ejemplo, el exdirector artístico de la Orquesta Municipal explicó que era un protector de ritmos misioneros, como la galopa. “Toquen chamamé, si quieren. Pero vayan a tocar en el municipio de San Carlos, Corrientes. Nos paga la municipalidad de Posadas y es para defender lo nuestro”, decía a sus pares de la orquesta.

En el haber quedaron cuantiosas obras que poco y nada volvieron a interpretarse, como “Un ala para dos pueblos”, según recuerda Rolón sobre la obra que Cidade creó pensando en el Puente San Roque González de Santa Cruz.

Un “Bandolero del amor”

Vicente Cidade “era una persona muy correcta, muy romántica. Eso es lo que me conquistó. Yo, por lo visto necesitaba”, confesó Nidia Ciciolli, quien fue pareja del músico en Posadas. A ella le dedicó dos de sus canciones: “Bandolero del amor” y “Nidia no sabe mentir”.

Según recordó Nidia, Cidade “vino de Buenos Aires porque él quería que acá lo conozcan. Porque nadie sabía que él era hermano de Ramón Ayala, por el apellido. También quería acompañarlo a su hermano”.

De esa manera, al retomar contacto con Misiones, “enseguida tuvo la suerte que la gente fuera cariñosa con él. Porque él era de buscar a la gente también. Era muy cariñoso con la gente”, remarcó Nidia.

Ambos se conocieron en el cumpleaños de Nidia. Él llegó con otro músico para cantar, y le pidió prestado un teclado para practicar, la antesala de la relación que luego mantuvieron. En esa época le contó que había llevado en tren a Buenos Aires un tacurú para colocarlo en la peña “El Hormiguero”. Cuando estaba en pleno viaje, los insectos del tacurú salieron en gran cantidad, como para sorpresa de muchos y el espanto de algunos pasajeros.

“Era una persona que tenía mucha gracia, mucha simpatía. Y bueno, era un momento que yo necesitaba a alguien muy gracioso y simpático”, admitió Nidia, quien acompañó a Cidade en complicados momentos de salud y en plena soledad, en un tiempo donde tenía poco contacto con sus hijos.

Uno de los más grandes anhelos de Vicente Cidade era cantar con Ramón, su hermano, en el Festival Nacional de la Música del Litoral, algo que, circunstancialmente, según recuerda Nidia, no sucedió. “No pudo cantar con él. Ese era su sueño”, lamentó.

En nombre del obrero

Un año antes de su muerte, Cidade recibió el Mensú de Oro, la máxima distinción que otorga el Festival del Litoral. Para ese momento, intentaba salir adelante con su delicada salud. En ese camino accidentado se había fortalecido con las notas de su pentagrama, y ni siquiera la Dictadura pudo callarlo del todo, pese a que prohibieron su obra durante siete años, particularmente por “El Mensú”, que compuso a los 19 años con su hermano Ramón.

“El Mensú” se inspiraba en el más apenado trabajador, tal como “El Carbonero” -que grabó Víctor Heredia y La Negra Sosa– que dice en su letra “para el pobre es más duro el invierno”.

Asimismo, tal vez recordando esos días de duro trabajo en los frigoríficos porteños, Cidade también compuso “Corazón obrero”: “Motor de vida y amor, trabajador corazón. Si paras tú, se morirá el universo”, dice el estribillo de la canción que grabó Nene Ciciolli.

En sus creaciones como “Islerita”, “General Indio” y “A Misiones mi tierra”, retrató los colores de la identidad misionera a pura poesía. “(…) Costera, ceibo en flor de la ribera, leñadora y lavandera, hija fiel del Paraná. Costera, no esperés en la escollera que la lancha maderera tal vez nunca volverá”, dice la galopa “Costera”, la pieza de Cidade que interpretaron en todo el mundo y se sigue estudiando como una gema de la música litoraleña, tan valiosa como su propio autor.

Ramón Ayala: El niño que robó una guitarra y que cautivó a Mercedes Sosa

Cultura

Ilán Amores cantó con Manu Chao en Madrid antes de iniciar su “Eurotour”

El posadeño Ilán Amores cantó ayer con Manu Chao en Madrid antes de comenzar su primera gira solista por Europa, que además de España incluye a Inglaterra, Irlanda, Suiza, Francia, Alemania, Países Bajos, Italia y Bélgica.

El recital de Manu Chao tuvo lugar anoche, en el Autocine de Madrid, con localidades agotadas, y además contó con la presencia del rapero mexicano Santa Fe Klan.

Manu Chao ofreció en la capital española un concierto “Ultra acústico”, un espectáculo similar que trajo en noviembre pasado a Posadas. Justamente fue tras ese concierto cuando Manu Chao conoció a Ilán, con quien compartieron unas canciones y luego se encontraron nuevamente para la serenata que le dieron a la antigua vivienda de Diego Armando Maradona en el barrio bonaerense de Villa Fiorito.

Ver esta publicación en Instagram

En paralelo a la actuación de ayer, Ilán está recorriendo Europa tal como adelantó La Voz de Misiones hace tres meses. Llegó para arrancar la gira por España, precisamente el 3 de agosto en San Vicente do Mar.

Al otro día seguirá por Madrid, dos días después por Barcelona y el 8 de agosto en Aranda de Duero, para el Festival Sonorama Ribera, donde también estarán sus compatriotas argentinos Bestia Bebé, Fin del Mundo y Sol Pereyra en un encuentro que será protagonizado por los escoceses Franz Ferdinand.

El último recital que dará Ilán en España será el 9 de agosto, en Donosti, para luego seguir, el 13 de agosto, por Dublín, en Irlanda. Luego quedará por seguir el “Eurotour” por Londres y Berlín, además de otras ciudades europeas.

Ilán ya tocó varias veces en Europa junto a su antigua banda punk Argies, aunque esta es la primera vez que llega en plan solista para dar a conocer su propia música.

Ilán Amores: del barrio Patotí al Luna Park para cantar con Pablo Lezcano

Cultura

Bafici estrenó “Caían del cielo”, producido por la posadeña Mónica Amarilla

El documental “Caían del cielo” tendrá mañana, sábado, su tercera función oficial en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), donde se estrenó el pasado 3 de abril. La película de 78 minutos está coproducida entre Santa Fe y Misiones y trata sobre la búsqueda del Equipo de Antropología Forense (EAAF) en el Campo San Pedro.

El equipo es coordinado por Valeria Silva, nieta de Otilia, la Madre de Plaza de Mayo que también protagoniza el filme y que falleció el año pasado, a sus 104 años. “Caían del cielo” tiene dirección de Rubén Plataneo y producción de la misionera Mónica Amarilla, quienes estarán presentes en Buenos Aires para la función de mañana, sábado, a las 21.50, en la sala Cacodelphia de la edición 26 del Bafici.

La película tiene inversión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (Iaavim) y el Espacio santafesino, el programa de estímulo a la producción cultural del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

La colimba y el campo de exterminio

Plataneo hizo la colimba en el “Campo San Pedro”, en la provincia de Santa Fe, y sus recuerdos del ex campo militar se combinan con el que luego fue señalado como un lugar de enterramientos y asesinatos clandestinos durante la última Dictadura militar.

En 2010, el EAAF halló una fosa común con los restos de 8 personas, identificando posteriormente a 6 desaparecidos: Oscar Federico Winkelmann, María Esther Ravelo, María Isabel Salinas de Bosso, Carlos Alberto Bosso, Gustavo Adolfo Pon y Miguel Ángel D’Andrea. Eran militantes políticos secuestrados en Rosario, y que estuvieron cautivos en 1977, en el centro clandestino de detención conocido como “La Calamita” en la localidad de Granadero Baigorria.

Ver esta publicación en Instagram

Por su lado, la película también narra el trabajo incansable de Otilia, la primera Madre que declaró en un juicio de lesa humanidad en Santa Fe, en 2014, a los 92 años. “A mi hija no la fueron a buscar, la fueron a matar”, dijo al Tribunal Oral que juzgó a Víctor Brusa y a tres policías por el “fusilamiento” de Nilda Elías de Silva.

Su hija fue asesinada en su casa del barrio Santa Rosa de Lima, donde además vivía con sus tres nietos, el más chiquito de cuatro meses que quedó protegido debajo de una cama el 11 de abril de 1977, hace exactamente 48 años atrás.

“Lo que me pasó a mi no se lo puedo desear ni a mi peor enemigo, porque te maten una hija delante tuyo es un dolor muy grande”, expresó frente a los acusados.

Nilda era docente, militante social y política; su esposo Luis Ismael Silva, fue desaparecido en noviembre de 1976, tras ser secuestrado en Buenos Aires. En tanto que Silva era un alto dirigente del Movimiento Villero Peronista y militante de la organización Montoneros, al igual que Nilda, su esposa.

El Bafici estrenó “El Creador”, un documental filmado en El Soberbio

-

Policiales hace 3 días

Policiales hace 3 díasAccidente en Candelaria: un retirado del SPP y su esposa fueron los fallecidos

-

Policiales hace 6 días

Policiales hace 6 díasFamiliares de joven asesinada en San José: “Él siempre fue violento con ella”

-

Policiales hace 6 días

Policiales hace 6 díasAsesinaron a machetazos a una mujer en San José y hay un detenido

-

Posadas hace 6 días

Posadas hace 6 díasFalleció el comunicador y docente Gabriel Beilfuss

-

Policiales hace 4 días

Policiales hace 4 díasDos muertos por el choque entre una moto y una camioneta en Candelaria

-

Policiales hace 6 días

Policiales hace 6 díasIdentificaron al hombre asesinado por un indigente en el barrio San Miguel

-

Judiciales hace 15 horas

Judiciales hace 15 horasEl después al femicidio de Batista: “Queremos la tenencia de los chicos”

-

Cultura hace 5 días

Cultura hace 5 díasEncarnacena ganó torneo de karaoke en Posadas y lanzan una segunda edición