Historias

A 50 años del magnicidio de Coco Ripoll: “Fue la cultura del odio”

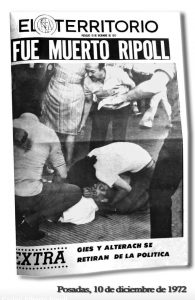

Gatilló una vez y el tiro no salió. Volvió a disparar y falló. Las siguientes tres detonaciones dieron en el blanco y cumplieron el objetivo: asesinar a Francisco Victorino “Coco” Ripoll, pre-candidato a gobernador de la provincia por el peronismo en 1972 y cercenar para siempre sus aspiraciones políticas. Hoy se cumplen 50 años del aquel fatídico día y La Voz de Misiones reconstruyó el magnicidio.

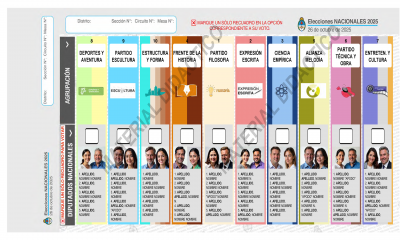

Era un 10 de diciembre. En la antigua sede del Partido Justicialista (PJ), ubicada en ese entonces frente al mástil de las avenidas Mitre y Uruguay, se realizaba un congreso peronista en el cual se dirimía una interna entre las fórmulas Francisco Ripoll-César Ayrault y Ricardo Gíes-Miguel Ángel Alterach.

La lista encabezada por Ripoll tenía todas las de ganar. Un día antes, en el diario El Territorio -único medio escrito de la época- se publicó una solicitada donde 46 de los 75 congresales manifestaban su “total e irreversible” apoyo a la fórmula. Y la elección prometía conseguir más votos ese 10 de diciembre. La victoria era inevitable.

Para Carlos Ripoll, hijo del dirigente peronista asesinado, el crimen de su padre fue puramente por razones políticas. “En su momento pretendieron instalar que el crimen fue por razones personales o laborales. Pero nada de ello era cierto. Fue un crimen de la cultura del odio y por razones políticas, organizado por un grupo de personas que puso dinero en los bolsillos del verdugo de mi papá”, sentenció en diálogo con LVM.

En aquellos tiempos, el escenario político estaba enmarcado por las especulaciones ante el posible regreso de Juan Domingo Perón al país después de su exilio y, en Misiones, Ripoll era apoderado del PJ, que estaba en plena etapa de reorganización tras los años de proscripción.

En ese contexto, fue a comienzos de 1972 que Ripoll decidió encabezar una lista para competir en las elecciones a gobernador que iban a realizarse el próximo año. Su competidor en las internas del partido fue su amigo y vicepresidente del Banco Provincia de Misiones, Ricardo Gíes, que para Ripoll hijo, representaba a un sector contrapuesto y alineado con la “oligarquía misionera”.

“En el PJ hubo presiones internas hacia el sector que era más bien empresario, porque mi padre había dicho que su primer acto de gobierno iba a ser la intervención del Banco Provincia de Misiones, porque ese banco solamente servía a cuatro o cinco familias adineradas, pero no le daba crédito a los trabajadores, ni a los docentes, ni a los empleados públicos. Entonces hubo presión para que Gíes saliera a pelear la candidatura de mi papá”, recordó Carlos, que en ese entonces tenía 23 años y participaba activamente de la campaña.

En esa atmósfera política luego nació Tercera Posición, un partido que correspondía a una rama disidente del PJ y que se separó del partido tras la conformación del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), que compitió a nivel nacional en las elecciones presidenciales del 73.

En Misiones, Tercera Posición luego estaría integrada por varios dirigentes a los cuales Ripoll hijo acusa como instigadores del magnicidio. Y los acusa con nombre y apellido: “El principal instigador fue José Carlos Freaza, acompañado por Carlos Cañadas que luego fue diputado por Tercera Posición, Carlos Golpe, que también fue diputado nacional por Tercera Posición, Bicho Luján, que fue intendente. Había un grupo, que primero se llamó Tercera Posición como partido político, luego se empezó a dividir, pero fueron ellos, que era el grupo opositor a mi padre”.

“Los de la lista de Gíes se reunían y se contactaban con los congresales, le ofrecían dinero, pero llegaron a la conclusión de que no podían ganar las elecciones internas por lo cual comenzaron a decir que el único camino era que Ripoll se muriera. Me tocó atender varios llamados amenazantes, con insultos y demás. Mi padre nunca le dio importancia a esos llamados, siempre dijo que después del congreso todos se iban a unir de nuevo”, recordó el hijo del político asesinado.

Un pañuelo y tres balazos

El magnicidio se cometió el 10 de diciembre de 1972, a las 10.50, en la vereda de la antigua de sede del PJ, ubicada frente al mástil de las avenidas Mitre y Uruguay de Posadas.

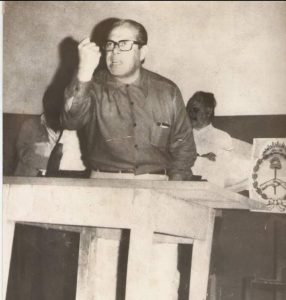

Ripoll había llegado caminando desde su casa por calle Junín. Estaba junto a su hijo en la vereda aguardando los resultados del congreso peronista que se llevaba adelante dentro de la sede. Allí les tomaron la última fotografía (portada).

En un momento, una persona agitó un pañuelo desde una ventana superior del edificio y esa fue la señal para que Avelino Grahl cruzase la avenida desde un bar para rematar a balazos al pre-candidato que tenía todo dado para imponerse en las elecciones internas.

Fueron dos intentos fallidos y otros tres disparos en la cabeza con un revólver, que pudo ser calibre 32 o 38 milímetros. Luego apuntó a algunos otros presentes y se entregó sin más ante el comisario que estaba en el lugar. Ripoll hijo presenció absolutamente todo y vio morir a su padre en sus brazos.

Grahl era otro peronista y en no pocas ocasiones fue alojado por Ripoll en su casa cuando no había colectivo para que regrese a Aristóbulo del Valle, de donde era oriundo.

“Avelino, el verdugo de mi padre, se quedaba en mi casa a veces. Se quedaba en mi habitación, dormía en mi casa. Yo lo conocía muy bien, pero bueno, como dicen siempre: ‘billetera mata galán’, y a él le ofrecieron unos pesos y le dieron de tomar toda la noche anterior para que cometa el crimen. Le habían llenado la cabeza con pensamientos en contra de mi padre”, sostuvo Ripoll hijo.

El magnicida quedó detenido, pero solo permaneció cuatro meses privado de su libertad, ya que al año siguiente fue favorecido por la amnistía del presidente Héctor Cámpora para prisioneros por razones políticas: “Esa amnistía la gestionaron Freaza y Golpe (Carlos) y se la otorgó la Justicia provincial de Misiones”, señaló.

El crimen quedó impune. Grahl un tiempo residió en Posadas y falleció hace al menos una década. Se llevó la verdad a la tumba.

Tras el asesinato, Gíes y Alterach retiraron la fórmula y las elecciones a gobernador de la provincia de aquel 15 de abril de 1973 finalmente fueron ganadas por Juan Manuel Irrazábal y César Napoleón Ayrault, por el Frejuli, quienes en noviembre de ese fallecieron tras sufrir en Puerto Iguazú un accidente aéreo que para muchos se trató de un atentado de la Triple A.

Historias

La librera forastera y las muchas vidas de los libros usados

Es la tienda de libros más pequeña de Posadas. “Casi secreta”, diría Borges. En esa cuadra de la calle Colón, entre Santiago del Estero y Tucumán, el localcito de Ivana Alegre es apenas delatado por un pizarrón que reflexiona sobre el hábito de leer, una canasta de posters y la mesa de ejemplares en oferta por $3.000.

“La lectura es un acto de creación permanente”, se lee en la pizarra que interpela a los transeúntes con una frase atribuida al novelista y académico francés de origen marroquí, Daniel Pennac, que a los 81 años se asume como un adulto cuyo trabajo de toda la vida fue “curar a los niños del miedo de la infancia”.

“Me salvó la escritura”, dijo Pennac en una entrevista el año pasado. “A mí, los libros me salvaron la vida”, dice Ivana, que tiene al escritor francés nacido en Casablanca entre los autores que vinieron en su momento al rescate, y a quienes ella hoy sigue revisitando en un regreso sin fin.

Nómade

A simple vista, el atribulado local de Ivana parece apretujarse entre los dos espaciosos salones vecinos. Repleto de libros, posters, CDs, vinilos, y las paredes pobladas de fotos de lugares remotos y personajes de todas las épocas, el localcito es una invitación a viajar en el tiempo.

“Es más grande que la valija con la que empecé”, bromea Ivana, sobre el espacio que ocupa su librería, que bautizó “Forastera”, un vocablo que sindica a aquel que viene de afuera. “Muchas veces me sentí una extraña”, dice la librera, nacida y criada en Villa Cabello, donde hoy reside.

“Hace cuatro años que estoy acá físicamente”, cuenta. “Empecé tipo nómade”, agrega y relata: “Iba a ferias, facultad, eventos; me iba con una valija, tipo como una librería ambulante”.

Dice que, por entonces, la movía más una especie de necesidad de compartir las historias y títulos que habían marcado su “visión del mundo”, que la búsqueda de rentabilidad. “Los libros te revelan cosas. A mi me dieron muchas respuestas cuando estaba perdida”, asegura.

“Me salvaron emocionalmente y también económicamente, aunque hoy este sea un sector muy golpeado”, afirma y sintetiza: “Los libros me dieron un camino”.

Vidas

Lo suyo son los libros usados. En cierto modo, convirtió en negocio un hábito que abrazó en la adolescencia y que siempre tuvo a las ediciones de segunda mano como protagonistas de la aventura narrativa.

“Es difícil ser un verdadero librero, porque hay que tener una pasión del corazón; amar los libros y el conocimiento que guardan los libros”, dice Ivana. Quien pasa por su vereda, puede verla desde la calle, absorta, con la vista zambullida en algún volumen.

“Lo usado multiplica la magia, es como que tiene vida, historia; fue leído, fue pasado de mano en mano”, describe y reflexiona: “Hay como una nostalgia”.

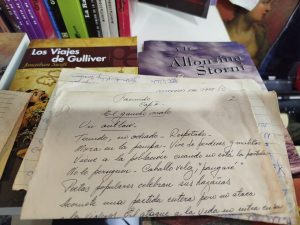

“Los libros usados vienen rayados, firmados, con dedicatorias”, apunta Ivana y, enseguida, rebusca en los cajones de un mueble de madera y saca un puñado de papeles viejos.

“La gente utiliza muchas cosas como señaladores. Yo encontré cartas, de amor, de relaciones de larga distancia; fotos, recibos de sueldo”, detalla.

Cuenta que la carta más extraña hallada en un libro fue de un padre a su hijo. “Le pedía perdón por haberlo estafado”, recuerda Ivana.

“La carta más antigua que encontré era de 1968”, comenta. “Era una carta de alguien de acá, de Posadas, a familiares que se habían ido a vivir a Buenos Aires”, relata.

“Las cartas son como historias aparte”, dice Ivana y sentencia: “Hay muchas vidas dentro de un libro usado”.

Inmortales

En los anaqueles conviven El Quijote, Los Miserables, los Cien años de soledad que le valieron el Nobel al colombiano Gabriel García Márquez; la infortunada poeta, ensayista y traductora argentina Alejandra Pizarnik; el checo Franz Kafka y su Metamorfosis.

“Los clásicos no mueren”, dice Ivana y declara: “Soy amante de los clásicos”. Menciona La Náusea, la novela en la que el filósofo francés Jean Paul Sartre, que postulaba la idea de que el ser humano “está condenado a ser libre”, se cuestiona el propósito vital de la existencia.

“Son novelas filosóficas”, apunta Ivana. “Los personajes atraviesan crisis existenciales”, agrega y cita a otro autor clásico, el ruso Fiodor Dostoievski, de obras célebres como Crimen y Castigo, Así hablaba Zaratustra, Los hermanos Karamazov y Noches Blancas, entre muchas otras. “Sus personajes son seres trastornados, que siempre están buscando salvarse”, dice Ivana y trae, ahora, a la conversación a un escritor argentino, Roberto Arlt, autor de El Juguete Rabioso, Los Siete Locos, Los Lanzallamas, y el más famoso de todos: Aguafuertes Porteñas.

Maneja géneros, títulos y autores con la destreza con que un crupier baraja las cartas en un casino.

“Yo soy de los clásicos, pero tengo que estar también al tanto de lo nuevo que está saliendo; la literatura contemporánea”, explica y saca un volumen del estante.

“Cómo mandar a la mierda de forma educada”, un ensayo de Alba Cardalda, psicóloga experta en psicoterapia y neuropsicología, que desde 2017 viaja por todo el mundo sin residencia fija.

“Son autores que la gente pregunta”, apunta Ivana y cita a Camila Sosa Villada, escritora, actriz y dramaturga transgénero argentina, cuya primera novela, Las malas (2019), sobre un grupo de travestis que ejercen la prostitución callejera en el Parque Sarmiento de Buenos Aires, se convirtió en un éxito editorial y le valió varios premios internacionales.

Resistencia

Entre un recuerdo y otro, Ivana se vuelve y extrae con precisión quirúrgica una reedición en vinilo de El Oso, de Moris, y la coloca en la bandeja de un tocadiscos tipo Winko. El disco gira a 33 RPM y el sonido reproduce una fidelidad de antaño: “Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar…”, canta Moris y su voz parece venir de otro tiempo.

“El mundo de los vinilos está asociado a los libros usados. El consumo de música es como el consumo de literatura”, afirma Ivana y describe: “Hay todo un público melómano subterráneo en Posadas que busca CDs o discos de vinilo”.

“También están los jóvenes de 16, que nunca vieron un CD o un vinilo y les da la curiosidad”, apunta y equipara su tienda con una trinchera analógica. “Lo viejo funciona, Juan“, lanza alguien desde afuera del cuadro. Ivana recoge la frase de la versión de Netflix, de El Eternauta, la inmortal historia del escritor argentino desaparecido por la dictadura, Héctor Germán Oesterheld.

“Hay una resistencia que se manifiesta en buscar lo analógico”, comenta y distingue: “Una cosa es comprar libros en línea, el e-book, la tablet o el pdf, que están muy de moda; y otra muy distinta, al tacto y al corazón, agarrar un libro y sentir el papel en tus dedos”.

@lavozdemisionesLa librera forastera y las muchas vidas de los libros usados Es la tienda de libros más pequeña de Posadas. “Casi secreta”, diría Borges. En esa cuadra de la calle Colón, entre Santiago del Estero y Tucumán, el localcito de Ivana Alegre es apenas delatado por un pizarrón que reflexiona sobre el hábito de leer, una canasta de posters y la mesa de ejemplares en oferta por $3.000. #LaVozdeMisiones♬ sonido original – La Voz de Misiones

Historias

Un día con el párroco Javier Alegre: entre la vocación y el trabajo social

Es un sábado por la mañana, y el sol de Posadas abraza la espalda de la Parroquia de Santa Rita. En uno de los barrios más poblados de la ciudad, un hombre joven abre las puertas del templo y recibe a dos vecinos que se ubican, silenciosamente, en los distintos bancos largos que llenan el salón. Javier Alegre saluda en el ingreso e invita a pasar a su oficina, allí, entre cruces, rosarios y guitarras, narra que, tras muchos intentos, hace seis años comenzó su labor como sacerdote diocesano.

En una entrevista con La Voz de Misiones, Alegre relata sus inicios, las tareas diarias y el impacto del fallecimiento del papa Francisco para la comunidad cristiana.

Llamado clave

Javier contó que su vocación se despertó con las clásicas peregrinaciones hacia Itatí, en donde sintió el “llamado clave” por el cual se decidió a estudiar para rezar junto a la gente. Esta decisión conllevó una preparación académica y espiritual muy ardua, que puede llevar incluso diez años. En su trayecto, fue acompañado por dos mujeres clave: su madre, con quien aprendió a orar, y su tía Gigi, quien lo sostuvo cuando todo parecía derrumbarse.

Luego de hablar con el obispo, de cerciorarse de que había encontrado su misión, comenzó como sacerdote en San Ignacio, y recientemente fue ubicado en Santa Rita. En este barrio inició las tareas de mantenimiento del lugar, comenzó a vincularse con los vecinos y ahora es el responsable de la fiesta patronal que se celebrará el próximo 22 de mayo.

Los días imprevisibles

Javier se levanta todos los días temprano, y antes del primer mate, comienza a rezar. Luego, toda su planificación está a merced de lo que pueda suceder en el barrio. “A veces sucede que tenés que visitar un enfermo, confesar a alguien o darle una mano a quien lo necesita”, comentó. De esta forma, los días pueden comenzar a las 7, ni bien despunta el sol, y finalizar, inclusive a las 1, pasada la medianoche.

Hacer comunidad es una de las tareas más difíciles. En un contexto de crecientes tensiones sociales, mantener un grupo unido y contenerlo espiritualmente, es un desafío que requiere paciencia. Invitarlos, mantenerlos, y generar sentido de pertenencia, es una tarea similar a la de un artesano, se necesita mucho conocimiento sobre el material existente y una sensibilidad única.

“Rezar la misa es el culmen de mi vida y de la liturgia, pero estar con la gente, escucharla, acompañarla, es lo que me impulsa a seguir”, sostuvo mientras algunas personas comenzaban a circular dentro del salón. “En el mundo hay un abanico de cosas: la fama, los aplausos, el dinero, la buena vida, pero Dios nos envió al mundo para servir, por eso, por ejemplo, hacemos el lavado de pies”, señaló mientras mostraba algunas fotos subidas al Facebook de la parroquia.

Francisco

En la misma tónica, respecto de la humildad que deben tener los sacerdotes, Javier recordó que la primera frase de Francisco tras convertirse en papa fue solicitar a los creyentes que recen por él. “Eso demuestra su humildad, porque fue un papa que rompió todos los protocolos, no quiso ser tratado como un rey, sino como uno más del mundo”, resaltó mientras, detrás suyo, bajo la figura de Santa Rita, patrona de lo imposible, un afiche con el rostro de Bergoglio marca presencia en el lugar.

“Él no quería sacerdotes de oficina, quería que salgamos. Nos pidió que nunca nos olvidemos, sobre todo, de los pobres, y yo creo que con su partida ahora nos toca más que nunca poner en práctica todo lo que nos enseñó”, consideró.

Por último, expuso que como otros ejemplos también lo tiene al Cura Brochero, quien trabajó en las Sierras de Córdoba, y pudo vincular el trabajo con la vocación, y al Patrón de los Sacerdotes, el Cura de Ars. Con el último se siente identificado porque “le costaba estudiar, le costaba el latín, y lo echaron varias veces del seminario, como a mí, sin embargo, aquí estoy”.

Un día con Geraldine Madelaire: arte callejero y resistencia

Historias

A 38 años de la Pascua alfonsinista: “La casa está en orden”

Este sábado se cumplen 38 años de la irrupción en la escena política argentina de los denominados “carapintada”, el alzamiento militar de la Semana Santa de 1987, que tuvo entre sus protagonistas a un coronel que ganaría peor fama en los años siguientes, y que estaba al mando del Regimiento de Infantería de San Javier, en Misiones: Aldo Rico.

Con esta sublevación, que puso en jaque al gobierno del presidente Raúl Alfonsín y tuvo en vilo al país durante horas dramáticas, los militares consiguieron la Ley de Obediencia Debida, que les aseguró por muchos años la impunidad a oficiales, policías y agentes de los servicios penitenciarios que participaron de la represión ilegal de la dictadura, y que, junto a la Ley de Punto Final, fueron derogadas en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner, retomándose el hilo de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Chascomús

El miércoles 15 de abril de 1987, Alfonsín se encontraba en Chascomús, donde pensaba pasar la Semana Santa que comenzaba al día siguiente, cuando el teléfono lo distrajo de sus planes para el fin de semana largo que se avecinaba.

Era su ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, que lo llamaba con la urgencia de acontecimientos que empezaban a sucederse y que, con el correr de las horas, tomarían su curso definitivo.

“Esto es más serio de lo que pensábamos”, le dijo el ministro al presidente y lo puso al corriente de la mecha que se había encendido en un cuartel de Córdoba, donde un mayor del Ejército, Ernesto Barreiro, se había acuartelado contra la orden judicial que lo procesaba como torturador de La Perla, el centro clandestino de detención más grande del país.

Alfonsín interrumpió de inmediato su retiro en la ciudad bonaerense que lo vio crecer y convertirse en presidente, y volvió a Buenos Aires para ponerse al frente de la situación.

Enseguida, el gobierno supo que Barreiro, conocido entre víctimas y verdugos por sus alias de “Nabo”, “Gringo”, “Hernández” y “Rubio”, no estaba solo en la asonada, que ya se había extendido a Campo de Mayo, con la toma de la Escuela de Infantería y la irrupción de Aldo Rico en la escena.

El teniente coronel Aldo Rico, jefe del Regimiento de Infantería de San Javier, figura de los carapintada de 1987.

Dos años antes

La Pascua alfonsinista empezó a incubarse mucho antes de aquellos días santos de 1987. Diversos historiadores remontan su origen en la nulidad, declarada por Alfonsín, de la autoamnistía decretada por el último de los dictadores, el general Reinaldo Bignone, y la decisión de la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes, que estableció la existencia de un plan criminal y ordenó juzgar hacia abajo.

“Fue el famoso punto 30 de la sentencia del 9 de diciembre de 1985, el que abrió la caja de Pandora para un gobierno que apostaba a darle un corte a los juicios en cuanto a la capacidad decisoria”, escribe el periodista Juan Pablo Csipka, autor entre otros libros de “Una batalla de todos los días”, donde repasa la década posterior a la dictadura y expone el malestar militar con los procesos judiciales.

“El punto 30 borraba la frontera entre órdenes cumplidas y excesos: todos los militares implicados en la represión eran susceptibles de ser juzgados”, señala.

Según Csipka, durante 1986, un año después de las históricas condenas a los jerarcas de la dictadura y con la Justicia resuelta a hallar hasta al último de los genocidas, el alfonsinismo trató de encontrar una salida a una crisis que veía venir.

“En abril de 1986 se dieron a conocer las llamadas ‘instrucciones a los fiscales’”, reconstruye el periodista, en referencia a un documento del Poder Ejecutivo dirigido a los fiscales militares que “abría la puerta de la impunidad a los oficiales que alegaran el cumplimiento de órdenes”, y que provocó, instantáneamente, el repudio generalizado de los organismos de derechos humanos y los distintos espacios políticos, incluyendo el partido del presidente: la Unión Cívica Radical (UCR).

Fracasado este intento, el gobierno consiguió, a fines de ese año, que el Congreso aprobara la Ley de Punto Final, que establecía un plazo de 60 días, a partir de su promulgación por el Ejecutivo, para accionar judicialmente contra militares implicados en los crímenes de la dictadura.

Pero, poco después, en febrero de 1987, sucedió algo que puso en evidencia que el Punto Final tampoco era la solución para mantener el delicado equilibrio entre el poder civil y la casa militar: las citaciones judiciales a uniformados denunciados se aceleraron, en una carrera contrarreloj, y el malestar volvió a adueñarse de los cuarteles.

Entre fines de ese mes y el siguiente, el gobierno buscó anticiparse a cualquier desenlace del estilo de lo que estaba por suceder. Por un lado, pergeñó un plan para contener cualquier insurrección militar; y, por otro, se apoyó en la promesa que el ministro de Defensa de Alfonsín le hizo al entonces jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú, de que el Ejecutivo trabajaba en una alternativa superadora del Punto Final, según contó el mismo Jaunarena en su libro “La casa está en orden”, donde revivió aquellos días de abril de 1987.

Complot

Sin embargo, los tiempos se precipitaron y, a comienzos de abril, el gobierno radical no tenía, todavía, siquiera un borrador de lo que sería la Ley de Obediencia Debida, inspirada en el manual a los fiscales militares con que intentó contener el reguero de procesos contra los genocidas.

Por esos días, el torturador Barreiro y quien se convertiría en figura de los militares carapintada, Aldo Rico, compartieron una cena en un restaurante porteño, donde terminaron de afinar el complot.

Rico venía de cumplir 10 días de arresto por una carta en la que protestaba por lo mismo que le preocupaba a Barreiro: los juicios a los genocidas.

Era el segundo encuentro entre ambos, luego de la reunión que mantuvieron en febrero, en la que participó Luis Polo, el jefe del Regimiento de Infantería Paracaidista 14, en el que, pocos días después, Barreiro se acuartelaría, mientras Alfonsín se disponía a pasar los días santos en Chascomús.

La Semana Santa de 1987 encontró al país en un clima de recogimiento espiritual, estimulado por la visita, unos días antes, del Papa Juan Pablo II y la multitudinaria misa de Domingo de Ramos que ofició en la avenida 9 de Julio, la primera de un pontífice fuera del trono romano en las fechas que la Iglesia Católica conmemora la pasión y resurrección de Cristo.

Miércoles

El miércoles 15 de abril, cuando Alfonsín colgó la llamada con Jaunarena y se dispuso a volar a la Casa Rosada, Barreiro llevaba horas atrincherado en el regimiento cordobés de su amigo el coronel Polo, y la noticia ya había trascendido a los medios.

Era el nacimiento de los “carapintada”, un movimiento impulsado por oficiales del Ejército, entre los que había veteranos de la guerra de Malvinas, como el mismo Aldo Rico y el teniente coronel Mohamed Alí Seineldín, que lideraría los dos alzamientos siguientes, en 1988 y 1990, este último ya durante el gobierno del peronista Carlos Saúl Menem.

El nombre “carapintada” hacía referencia a la pintura que Rico y sus hombres lucían en el rostro, a la manera de un camuflaje propio de incursiones en la selva, y que, dado el escenario de la rebelión, podía interpretarse como un grito de guerra.

Ese día de 1987, mientras el presidente volaba desde territorio bonaerense hacia la sede del gobierno, Rico dejaba la tierra colorada y se dirigía a Campo de Mayo, uno de los centros de tortura de la dictadura y de donde habían salido los “vuelos de la muerte” revelados por el capitán de la Armada, Adolfo Scilingo, condenado en España en 2007 a 1.084 años de prisión.

Rico concibió la toma de la Escuela de Infantería como una operación militar, aunque las crónicas periodísticas le restan lustre y hablan de una fácil capitulación del jefe de la guarnición, Luis Pedrazzini, que entregó el cuartel sin oponer más resistencia que alegatos de tipo burocrático.

Alfonsín no había terminado de instalarse en la sede del gobierno, cuando llegaron a la Casa Rosada las primeras noticias de Campo de Mayo y ese otro militar amotinado del que nunca había oído hablar.

Para entonces, el presidente trataba, infructuosamente, de que los jefes del Ejército cumplieran con la orden de aplastar la rebelión y proceder al arresto de los sublevados. Pero, entre los uniformados prevalecía una camaradería trasuntada en complicidad, forjada en los años de plomo, y nadie acudió a tiempo al llamado presidencial.

Mientras tanto, Rico y Barreiro se habían hecho fuertes y, desde las unidades tomadas, lanzaban amenazas y exigencias: pedían el fin de los juicios, la salida de Ríos Ereñú de la jefatura del Ejército y mayor presupuesto militar.

“Este es el Ejército que combatió a la subversión y estuvo en Malvinas”, proclamaba un Rico exultante y la televisión lo mostraba rodeado de soldados con los rostros embetunados y armados hasta los dientes.

Jueves

La reacción popular no se hizo esperar y se cristalizó en movilizaciones multitudinarias en defensa de la democracia en calles, plazas y pueblos de todo el país. Miles de personas se congregaron frente a Campo de Mayo, como una muralla civil a Rico y sus hombres.

El jueves santo a la noche, el presidente se dirigió a la Asamblea Legislativa, que había sido convocada de urgencia y abonó al respaldo al orden constitucional, que a esas horas se expresaba, masivamente, en la oleada de manifestaciones.

“Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un conjunto de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obligue al gobierno a convertir en materia de negociación su política”, dijo Alfonsín a senadores y diputados.

Según analiza Csipka, era claro que los carapintada no buscaban un quiebre institucional, sino imponer al gobierno los términos del alzamiento, que el mismo Alfonsín clarificó esa noche en el Congreso.

La Plaza de Mayo fue el epicentro de la reacción popular a la sublevación, que recorrió el país.

“Se pretende por esta vía imponer al Poder Constitucional una legislación que consagre la impunidad de quienes se hallan condenados o procesados en conexión con violaciones de derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura”, dijo el presidente.

Enseguida, desescaló el tono y habló de “reconciliación”, un término que, no por casualidad, despuntó como nunca en la jerga de la Iglesia Católica de aquellos años, y que esa noche sonó a metáfora de lo que estaba por venir.

“Reafirmaremos en hechos concretos los criterios de responsabilidad que permitan la definitiva reconciliación de los argentinos”, lanzó Alfonsín.

Viernes

Los eventos del 17 de abril, Viernes Santo, día en que la feligresía católica conmemora la muerte de su máximo profeta y piedra basal de toda su fe, fueron el anticipo del desenlace revelado entre líneas por el mismo presidente la noche antes.

El gobierno anunció el pase a retiro de Ríos Ereñú de la jefatura del Ejército, como pedían los carapintada y convino con el general que permanecería en la jefatura del Ejército hasta la resolución de la crisis.

A la par, consiguió desplazar fuerzas leales hacia las guarniciones en manos de los rebeldes. La televisión se cansó de mostrar convoyes de blindados y tropas que no llegaban nunca.

Así, el coronel Polo entregó el regimiento cordobés donde protegía a su amigo el genocida Barreiro, no sin antes ayudarlo a escapar. La fuga del torturador de La Perla, dejó a Rico, solo y cercado, en su bastión de Campo de Mayo.

A esas horas, la crisis parecía próxima a su final. En medio de la repulsa general y con la noticia de que tropas al mando del general Ernesto Alais, que se decía “alfonsinista”, se movilizaban desde Rosario a Campo de Mayo, Rico parecía encontrarse en un callejón sin salida.

Pero, Alais nunca llegó y, según contó Csipka, justificó su demora con una excusa banal que ilustraba la renuencia del Ejército a intervenir: “El hecho de tener que juntar tropas en 24 horas y en medio de un feriado”.

Sábado

El sábado 18 de abril, antes de las 8 de la mañana, en la sede del Ejército del Edificio Libertador, Rico desconoció la autoridad de Ríos Ereñú, cuya cabeza figuraba entre las reivindicaciones del motín, y exigió otro interlocutor.

La tarea recayó, naturalmente, en el ministro de Defensa. Jaunarena fue a Campo de Mayo a hablar con el militar rebelde. Le prometió otra ley de impunidad para los genocidas y un nuevo jefe del Ejército.

Las crónicas señalan que Jaunarena se retiró de la reunión con el compromiso de regresar al día siguiente y el optimismo propio de quienes creen haber hecho una oferta imposible de rechazar.

Domingo

El Domingo de Pascua, 19 de abril, cuando Jaunarena regresó a Campo de Mayo, se encontró con un Rico distinto al del día anterior: reticente y de tono marcial.

Cuentan los diarios de la época, que el ministro no pudo convencerlo de deponer las armas y se fue de la unidad militar convencido de que el único interlocutor válido para descomprimir la situación era el mismo presidente.

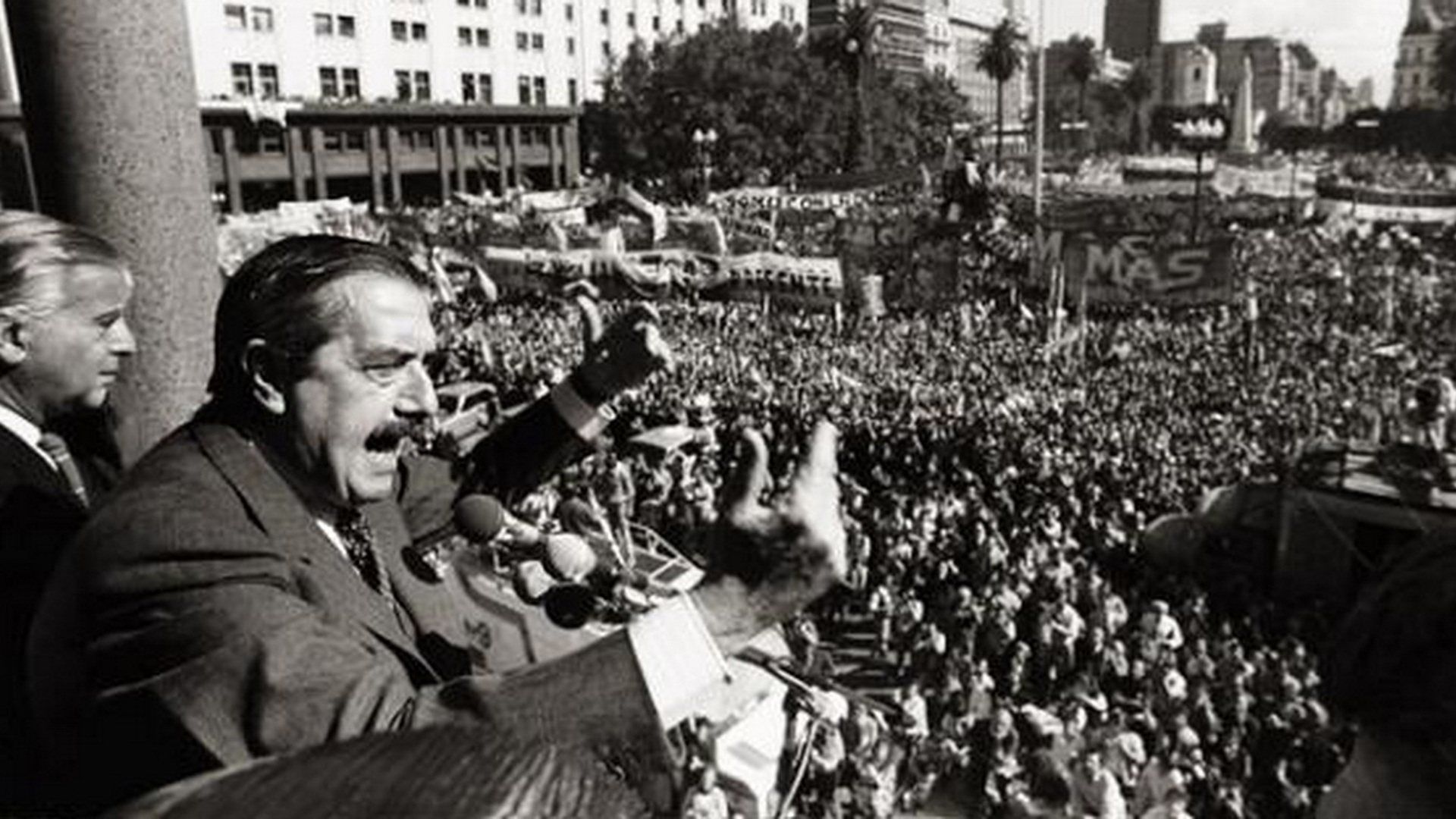

“Pasado el mediodía, una muchedumbre llenó la Plaza de Mayo. Era una convocatoria transversal, de todos los partidos. Alfonsín decidió ir a Campo de Mayo y así lo anunció, acompañado en el balcón por Antonio Cafiero, en lo que fue la prueba del compromiso democrático del peronismo ante el alzamiento”, relata Csipka. “Un día antes, el PJ había decidido acompañar al presidente en la Rosada. Y uno de sus gobernadores, el de Salta, Roberto Romero, amenazó con separar a la provincia del resto del país si se rompía el orden constitucional”, escribe.

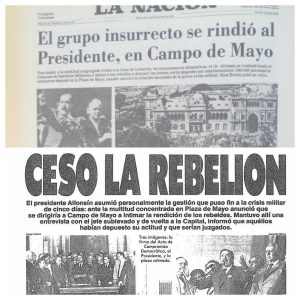

La tapa del diario porteño La Nación, del lunes 20 de abril de 1987.

Alfonsín partió al encuentro de Rico en helicóptero, con una escolta de dos edecanes: Julio Hang, del Ejército, y Héctor Panzardi, de la Fuerza Aérea. Allí, Rico rindió el cuartel y obtuvo de boca del presidente la promesa de la Obediencia Debida, que el Congreso convirtió en ley poco después y le significó a los genocidas una larga primavera; y que, a la sazón de los datos históricos, terminó allanando el terreno de los indultos presidenciales de Carlos Menem, de fines de diciembre de 1990, que liberó a los jerarcas condenados en 1985.

De vuelta en Casa Rosada, Alfonsín fue directo al balcón que otro miembro del Ejército, el general Juan Domingo Perón, había convertido en símbolo medio siglo antes.

“Compatriotas, compatriotas, compatriotas”, repitió varias veces, flanqueado por el vicepresidente Víctor Martínez y los peronistas Antonio Cafiero, Ítalo Argentino Luder y José Luis Manzano, y un abanico de figuras que barrían todo el arco político de entonces.

“Felices Pascuas”, saludó Alfonsín y estallaron los aplausos y las ovaciones de una Plaza de Mayo repleta. “Los hombres amotinados han depuesto su actitud”, anunció el presidente y la plaza volvió a estallar. “Como corresponde, serán sometidos a la Justicia”, informó y se repitió la ovación.

“¡Alfonsín, Alfonsín!”, vivaba la multitud.

“Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta decisión equivocada y han reiterado que su intención no era provocar un golpe, pero han llevado al país a esta conmoción”, señaló.

El presidente celebró la resolución pacífica de la crisis. “No hubo derramamiento de sangre”, destacó y, antes de pedir a la multitud que se desconcentrara y que cada uno volviera a su casa, pronunció la frase que quedó propuesta para la historia.

“Hoy podemos todos dar gracias a Dios”, dijo y sentenció: “La casa está en orden y no hay sangre”.

-

Policiales hace 4 días

Policiales hace 4 díasResguardaron a joven que amenazaba con arrojarse al Zaimán junto a una niña

-

Política hace 5 días

Política hace 5 díasExpulsaron al empresario Walter Rosner de La Libertad Avanza Misiones

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasAnuncian la liberación de otros dos policías acusados por intento de sedición

-

Policiales hace 7 días

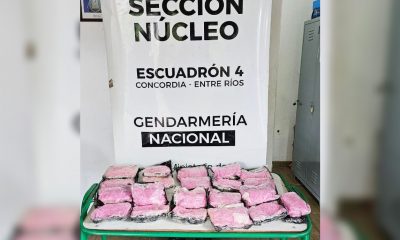

Policiales hace 7 díasCayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones

-

La Voz de la Gente hace 4 días

La Voz de la Gente hace 4 díasPosadas: juntaron ramas que dejó la tormenta y la Muni los multó por “poda”

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasCapturaron a líder de banda que estafaba con presuntos préstamos en Posadas

-

Política hace 5 días

Política hace 5 díasAhuad, Gacek, Rosner y Moura, los candidatos de la Renovación para octubre

-

Información General hace 5 días

Información General hace 5 díasPosadas, Oberá y Eldorado con “riesgo muy alto” por consumos problemáticos