Cultura

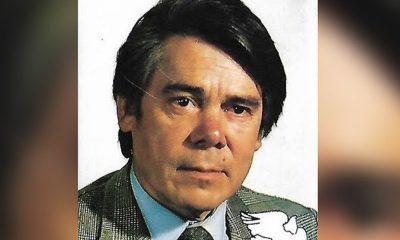

Pedro Solans: el Che, Ramón Ayala y la tierra sin mal

El fin de semana, el periodista y escritor cordobés Pedro Solans presentó en Posadas, en el marco de la Feria del Libro que se realizó en el cuatro tramo de la costanera, su último libro: “Oscuro y sin luceros”, de la editorial española Avant.

Es una obra de carácter social, que la casa editora ubica en el territorio de la ‘poesía negra’, donde Solans explora en las desigualdades de género, aportando una perspectiva que, a juzgar por textos que han trascendido al lanzamiento, lleva la lectura a situaciones límite, que por cotidianas se vuelven invisibles.

“En la penumbra de la calle/ la guerra,/ y en el portal de una iglesia/ una niña dormida,/infancia perdida. // Los goles dejaron huellas,/ cicatrices de la barbarie./ Robada de belleza,/ se esfuerza por vivir.// En sus ojos café se refleja/ el paisaje de un mundo/ impiadoso,/ donde crece el horror (…..)”, se lee en uno de los poemas.

“La cita alcanza para saber de qué se trata, sobre qué habla esta poesía que hunde sus palabras en el barro de la más cruda y dolorosa realidad que -sobre todo aunque no exclusivamente- se vive hoy en este Tercer Mundo, cada vez más grande y necesitado, que inventó y alimenta el poder y la riqueza concentrados en unas pocas manos”, opina el poeta cordobés Aldo Parfeniuk, sobre este último poemario de Solans.

“De testimonio en testimonio, la poesía de Pedro Solans avanza ocupándose no solamente de los que no tienen voz, sino de lo que pocos se ocupan: víctimas de abusos, inocentes masacrados, transexuales estigmatizados y/o artistas discriminados por convenciones sociales y climas de época que los reconocen como extraños o peligrosos”, escribe Parfeniuk.

La presentación de “Oscuro y sin luceros” se realizó en el Espacio Multicultural y contó con la presencia del ministro de Cultura, Joselo Schuap, escritores y amigos del autor, llegados de varios puntos de la provincia, especialmente de Montecarlo, que es donde su historia de vida se fusiona, definitivamente, con la “tierra roja” de la que hablaba Ramón Ayala, con quien cultivó una amistad de años y de quien atesora múltiples anécdotas.

El Mensú

“Vine a buscar trabajo en los años ‘90”, resume el autor a La Voz de Misiones, sobre su vínculo con la provincia.

La tierra colorada aparece fuerte en su obra. En 2016, estrenó un documental filmado en Caraguatay, con Ramón Ayala y Joselo Schuap, centrado en la figura del legendario guerrillero argentino cubano, Ernesto Che Guevara, quien vivió sus primeros años en esa porción de Misiones, perteneciente al Departamento de Montecarlo.

“En el pensamiento del Che, la formación del hombre nuevo, desalienado, constituye el objetivo fundamental de su ideario moral”, afirma Solans a LVM.

El escritor cordobés, sostiene que ese “ideario moral” del Che Guevara se nutrió de esas primeras sensaciones que “Ernesto mitaí” (“niño”, en guaraní), cosecha en esa porción de selva misionera que habitaba con sus padres.

“La familia fracasó aquí como productores yerbateros, y ese fracaso y los relatos de las penurias que pasaban los mensúes, tanto en Misiones como en Paraguay, estuvo siempre en las sobremesas familiares en los años siguientes de la vida del Che”, afirma Solans.

“Es un tema que está bellamente poetizado por Ramón Ayala en su poema ‘El mensú’, musicalizado en 1955, el año del comienzo de la revolución cubana que tuvo a Ernesto Guevara como protagonista y de la que emerge convertido en el Che”, apunta.

Solans sostiene que el pensamiento y la obra del famoso guerrillero está permeada por la “poética profunda” del creador del Gualambao, y esgrime una anécdota relatada por el mismo Ramón Ayala, que tampoco es la primera vez que cuenta.

“El 25 de mayo de 1962, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos prepara un evento de confraternidad con una comitiva argentina que había llegado a La Habana, en la que se encontraba Ramón Ayala, junto con artistas, periodistas, escritores y militantes políticos”, relata Solans.

“Esa noche, cuando ya todos se habían retirado para dormir, a las tres de la madrugada, un convoy de militares llega al hotel y convoca a toda la comitiva a un encuentro con el Che”, continúa.

“Los hicieron pasar a una pieza pequeña, austera, donde había una mesa, dos sillas y un equipo de mate”, describe Solans y dispara: “En un momento, se abrió una puerta y entró el comandante, en su uniforme de la Sierra Maestra, y después de un breve cruce de palabras y del apretón de manos en con cada uno, el Che se detiene y pregunta: ‘¿Quién es Ramón Ayala?’”.

El escritor cordobés cuenta que el músico misionero se identificó “temeroso”, y que el Che “se le acercó con rostro de admiración, le dió la mano, y le contó que en los fogones en la Sierra Maestra, cuando la guerra revolucionaria arreciaba, él les cantaba a sus combatientes ‘El Mensú’, a la par de contarles la vida, la explotación y el ultraje que pasaban quienes trabajaban en los yerbales, y les hacía ver, cómo sufrían quienes debían trabajar para la infusión símbolo de su cultura, de la tierra sin mal, todo lo que había abrevado en su infancia en Caraguatay”.

“En ‘El Mensú’, Ramón Ayala expone elementos que luego serían usado por el Che Guevara en sus escritos, desde 1959 hasta su asesinato en 1967”, señala.

Caraguatay

Solans, participó el viernes de la inauguración de las obras de puesta en valor de la Casa Museo de Ernesto Guevara, ubicada en la Reserva Natural y Cultural “Solar del Che”, en Caraguatay, presidido por el gobernador Hugo Passalacqua.

La Casa Museo es un espacio cultural e histórico que conserva parte de la infancia de quien se convertiría en figura universal.

Ubicada en la Reserva Natural y Cultural “Solar del Che”, un área protegida de 18 hectáreas, ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer tres senderos, visitar el museo en el predio y conocer los primeros años de la vida de Ernesto Guevara.

En el lugar, se pueden apreciar los restos de la casa de los Guevara, un ingenioso sistema de provisión de agua y un mirador con vistas al río Paraná, la isla Caraguatay y la costa paraguaya, enfrente.

Allí, Ernesto Guevara Lynch y su esposa, Celia De la Serna, los padres del Che, se asentaron en Misiones en 1927, procedentes de San Isidro, Buenos Aires, tentados por las potencialidades productivas de la región.

El área fue expropiada por el gobierno provincial, en virtud de una ley de la Legislatura Provincial, en 1997, y tiempo después fue convertida en reserva natural.

En Redes

Aristobuleño cantó en La Voz Argentina pero no logró convencer al jurado

El misionero Darío Silva se presentó en el programa televisivo La Voz Argentina pero no logró pasar de la ronda “Audiciones a ciegas” porque no convenció al jurado integrado por La Sole, Miranda, Lali y Luck Ra. Así se pudo ver en la noche del jueves, donde Darío se presentó con la canción brasileña “Fogo e Paixão” en el reality show de Telefe.

Previamente a su actuación, se mostró el clip “Historias de vida“, en el que Darío contó su origen en Aristóbulo del Valle y su crianza en Dos de Mayo. Agregó que es trabajador telefónico y que hace tendido de fibra. “Toda la vida hice eso”, contó el misionero de 53 años. “Para mí ya es un sueño estar acá”, reconoció, y le dedicó su interpretación a su esposa y sus hijos.

La condición para pasar de ronda es que el jurado, que escucha de espaldas a los participantes, deciden darse vuelta para conocer de frente al cantante, algo que no sucedió hasta que terminó la interpretación de Darío.

“Me encantó la canción, sonó súper lindo. Creo que no estuvo tan certera la afinación en varias partes de la canción. No sé si por nervioso o qué. Después estuvo muy agradable por la sensación que nos hiciste sentir”, admitió La Sole. “Pasamos un buen momento y podes volver. Las oportunidades son un montón”, añadió la cantante de Arequito.

Por otra parte, la semana pasada se presentó a las “Audiciones a ciegas” la iguazuense Sol Hierro y consiguió pasar de ronda tras convencer al jurado del reality con una versión de “Every Breath You Take”, de The Police. Luego eligió a Miranda como coaches para sus posteriores participaciones.

Cultura

Jorge Lavalle subió a Amazon una novela breve sobre la Batalla de Mbororé

El escritor Jorge Luis Lavalle lanzó “Mbororé”, una novela corta que puede descargarse gratis de Amazon hasta el 21 de julio y que forma parte de una trilogía sobre luchas aborígenes en la región, material que será publicado de manera física este año.

“Lo tenía avanzado. Lo que pude hacer es terminarlo, usando la Inteligencia Artificial (IA), hacer la tapa. Lleva todo un proceso, porque no es solo hacer el texto. Hay que hacer un paratexto. No es solo escribirlo sino todo un proceso para publicarlo. Y para todo eso la IA me facilita muchísimo. Para resúmenes, para reseñas. Para los mismos flyers, las mismas tapas”, reconoció el escritor a La Voz de Misiones.

“Desde la mirada de Arujá, un joven arquero guaraní, y Tainá, una curandera del monte, la historia se vuelve carne, selva, río y fuego. La novela combina acción, poesía, historia y espiritualidad, dando voz a los pueblos originarios, sus vínculos con la naturaleza y su lucha por la libertad. Un relato de amor, guerra, identidad y memoria que nos recuerda que la resistencia no sólo fue posible: fue sagrada”, dice la sinopsis de “Mbororé”.

La novela “Mbororé” que ya puede descargarse en Amazon es la primera parte de las tres batallas aborígenes y estarán contempladas en una posterior publicación en papel.

La siguiente batalla que el mismo autor abordará también en formato novela histórica breve tiene que ver con “la única que ganó Andresito, que fue en Apóstoles”, detalló. Se llamará “Apóstoles bajo fuego”, y abordará la batalla del 2 de julio de 1817, cuando el comandante guaraní Andresito Guazurarí lideró la defensa del pueblo de Apóstoles frente a las tropas del imperio luso-brasileño.

Por último, el escritor misionero abordará “la rebelión de ranqueles del ingenio San Juan que hizo (el Gobernador Rudecindo) Roca, cerca de Santa Ana”, a fines del Siglo XIX, indicó. Esa novela se llamará “La San Juan”, y tratará sobre la historia de Yancamil y Aviarú, quienes “organizan una rebelión que encenderá la esperanza”, dice el adelanto del libro.

“Son tres diferentes épocas de sus tiempos esclavizados: La época jesuítica, la post-jesuítica y la más contemporánea”, resumió Lavalle, quien este año abrió una cuenta en Amazon donde hasta el 21 de julio se puede bajar y leer “Mbororé” de manera gratuita. No es necesario contar un el dispositivo Kindle para la lectura, sino sencillamente hacerse una cuenta en el sitio para acceder.

Próximamente, Lavalle subirá a la misma plataforma toda su bibliografía, que incluye su renombrada novela “Sarita”, “Andresito y la Melchora” o “Don Pepe. El viaje del héroe de San Martín”, que publicó este año y que es la primera parte de una serie que comprenderá la gesta y el fin del Libertador.

Lavalle presenta su novela sobre San Martín, escrita con asistencia de la IA

Cultura

El gaucho araña posadeño reveló su rostro y se ganó $16 millones en El Trece

El gaucho araña proveniente de Posadas recaudó $16.129.000 millones en el programa de El Trece “Buenas Noches familia”, de Buenos Aires. A pedido del conductor Guido Kazka, se quitó la máscara, reveló su rostro sin ningún reparo y confesó las penurias que pasó desde que llegó hace tres meses a la gran ciudad.

“Empiezo a vivir de nuevo después de mucho tiempo”, reconoció emocionado antes de resumir su historia y de que el conductor diera a conocer la cifra millonaria que luego recaudó con los televidentes a través de Mercado Pago.

“Esto me llena. Compartir. Después de tanto tiempo de resistencia, y de tantas situaciones vulnerables que uno pasa en la vida en la ciudad de Buenos Aires”, comenzó contando Rubén Ojeda, quien formó parte del ballet folklórico del Centro del Conocimiento.

Tras ofrecer una coreografía con traje de spiderman, con boleadoras y en poncho, en el programa de El Trece admitió que se quedó sin un lugar donde dormir. Entonces se vio obligado a buscar a un hogar para personas en situación de calle.

“Ver ahí la necesidad de verdad de esos chicos, fue decir: ‘yo no puedo estar pidiendo una cobija, siendo que tengo tanto talento y tanta fuerza para salir adelante. Con mi arte puedo’”, dijo entre llantos.

“Acepté pagar el derecho de piso de ese proceso”, indicó después. Luego, Kazcka admitió que era la tercera vez que venía el gaucho araña para ser parte de “Buenas noches familia”. Recién ayer, miércoles, fue admitido por la producción. “Es un divino. Sos lo más copado, divino, sensible. Se te nota lo buen tipo”, le dijo Kazcka.

Rubén Ojeda. Bailarín, acróbata y actor que hace tres meses fue tras sus sueños a Buenos Aires

El artista misionero que es acróbata, actor y bailarín de 29 años trabaja en la zona de Caminito, del barrio porteño de La Boca. Con el dinero recaudado en El Trece planea hacerse un nuevo traje de spiderman gaucho, “bien argentino”, dijo. Además, todavía no baja los brazos para emprender su mayor sueño: abrir un circo propio.

-

Judiciales hace 6 días

Judiciales hace 6 díasEl después al femicidio de Batista: “Queremos la tenencia de los chicos”

-

Policiales hace 3 horas

Policiales hace 3 horasDenunció a guardias de un boliche por golpiza: “Me estaban por matar”

-

Información General hace 2 días

Información General hace 2 díasVecinos reclaman por el despido de una secretaria en parroquia de Apóstoles

-

Política hace 3 días

Política hace 3 díasAmarilla y Palavecino en el Senado, invitados por la Bicameral de Seguridad

-

Cultura hace 1 día

Cultura hace 1 díaEl gaucho araña posadeño reveló su rostro y se ganó $16 millones en El Trece

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasMotociclista de 19 años despistó y murió en el Acceso Sur

-

Judiciales hace 4 días

Judiciales hace 4 díasEl represor Carlos Carvallo accedió a dos salidas transitorias por mes

-

Política hace 4 días

Política hace 4 díasJorge Rial cruzó a Diego Hartfield: “Levantate de la cama, parásito”